La cueva del Hoyo Salcedillo

(n°507 - secteur 7)

Développement : 18800 m

Dénivellation : -532 m

Historique des explorations

Description simplifiée

Le val d’Ason et tous les massifs

avoisinants sont réputés pour leurs « Coveron »,

appellation cantabre qu’on peut traduire par « Grandes Cavités

». La cueva Fresca figure parmi ces dernières. Malgré

ses 25 kilomètres explorés, et une jonction avec un gouffre

du plateau (sima Tibia, SGCAF 1989) son origine restait énigmatique.

A partir de 1986, le spéléo-club de Dijon, qui avait reconnu

les grands axes de la cavité sur plus de 13 km, a commencé à

prospecter l’extrémité ouest du massif afin de retrouver

d’hypothétiques amonts. Ces recherches se sont effectuées

dans les mêmes assises géologiques, sur les flancs de la vallée

du rio Miera distante de plus de 9 km. La tâche n’était

pas des plus aisées car les affleurements calcaires sont rares, souvent

recouverts par d’abondantes moraines glaciaires, et les cavités

accessibles sont souvent rapidement colmatées. Cependant, en 1988 l’une

d’elles livre enfin un accès au karst profond : la cueva del

Hoyo Salcedillo. Sur un plan spéléologique les recherches n’ont

pas encore permis la jonction avec la Cueva Fresca mais il semble bien que

désormais nous tenions là au moins une des clés permettant

de mieux comprendre la karstogénèse locale.

L'entrée de la cueva del Hoyo Salcedilo

sous la neige (avril 1994)

Historique des explorations

L’histoire de cette grotte commence lors

d’une fin de camp pluvieuse en 1988. Comme trop souvent en Cantabria,

une dépression a élu domicile sur le massif, réduisant

à néant notre désir d’aller sous terre. Les effectifs

s’évaporent alors rapidement, copieusement rassasiés par

4 km de première dans la cueva del Lobo. Nous ne sommes plus que trois

P. et S. Degouve, G. Simonnot), et alors il nous vient l’idée

d’aller prospecter de l’autre côté de la montagne

sur le flanc d’une vallée (Rio Miera) sensiblement parallèle

à celle du rio Ason. C’est dans cette dernière que s’ouvrent

toutes les grandes « Coverons » du massif : cueva Coventosa, cueva

del Agua, cueva Fresca ainsi que les principales résurgences. Et l’idée

de traverser en sous-sol la montagne nous séduit suffisamment pour

braver les intempéries et pour écouter les renseignements avisés

des bergers locaux. L’un d’eux ne se trompe guère en nous

indiquant une grotte qui «souffle un air glacial lorsqu’il passe

devant avec sa mule». Le sentier qu’il nous indique serpente dans

une lande pentue que le brouillard transformerait facilement en un paysage

irlandais. Au bout du sentier il y a effectivement une grotte masquée

par quelques blocs. Elle souffle et semble de dimensions confortables. Une

courte désobstruction s’ensuit et en moins d’une heure

la cueva del Hoyo Salcedillo sort de son anonymat. Nous progressons d’une

cinquantaine de mètres jusqu’à un puits peu profond.

L'étroiture d'entrée était

masquée par quelques blocs.

Une courte désobstruction a permis d'accèder à une galerie

de belles proportions.

En avril 1989, une forte équipe se retrouve

à l’entrée de la grotte. Mais le résultat est déconcertant.

Le puits entrevu est totalement bouché. En effectuant une escalade

juste au-dessus de ce dernier, nous parvenons à retrouver le courant

d’air. Mais, après 300 mètres de progression dans de petites

galeries, nous le perdons de nouveau dans une salle chaotique. Les découvertes

étant plus prolifiques dans un massif voisin, nous prenons alors nos

distances avec la cueva.

Juillet 1990 verra de nouveau le trio d’origine réuni sous le

porche d’entrée. La motivation n’est pas à son comble

et la balade prend l’allure d’une simple visite de contrôle.

Muni d’un éclairage de plongée puissant nous scrutons

les parois de la salle et soudain, dans le faisceau lumineux apparaît

la première clef du réseau. Faut-il croire l’adage qui

dit que les plus belles découvertes sont toujours réalisées

le dernier jour d’un camp ? Toujours est-il qu’une vire encombrée

de blocs rapidement dégagés nous amène à un soupirail

derrière lequel la puissance de notre lampe affiche ses limites. Sans

que nous nous concertions, le décamètre est déjà

déroulé, et le sourire aux lèvres, nous commençons

à égrener la longue litanie des visées topos. Nous progressons

désormais dans une galerie gigantesque (20 x 20 m par endroits) que

nous parcourons sur plus de 1100 m. Une trémie et la rigueur du calendrier

scolaire font que nous en restons là pour cette année.

Méandre fossile vers la salle de l'Ibis Rouge (-148

m) . Cette salle est un carrefour important

vers laquelle convergent plusieurs affluents dont celui de Las Cabañas

qui provient de la dépression du même nom.

L’été suivant l’équipe

s’est considérablement étoffée. La première

a toujours des vertus fédératives. Petit à petit le réseau

dévoile sa complexité. Bien avant la trémie, quelques

puits nous font descendre d’un étage et bientôt nous déambulons

dans une série de méandres convergeant vers un grand canyon

où s’écoule une belle rivière. D’un commun

accord, nous l’appelons Javanaise pour ce refrain très présent

dans nos esprits depuis que le poète Gainsbourg nous a tiré

sa révérence. Mais pour l’heure, le ruisseau nous joue

un sale tour en s’enfilant sous une gigantesque trémie. Il y

a bien une lucarne, mais elle s’ouvre entre des blocs branlants ne demandant

qu’à s’effondrer. Alors nous envisageons plutôt de

contourner l’obstacle par le haut ce qui fera un bon objectif pour l’année

à venir. A la fin de l’été le réseau développe

déjà 3350 m.

En 1992, lors de notre séjour, les crues printanières limitent

l’accès à la rivière. L’exploration sera

donc plutôt orientée vers les amonts. A notre grande surprise,

le réseau est plus complexe qu’il n’y paraît. Ce

n’est plus un, mais plusieurs ruisseaux que nous remontons. La première

va bon train et ce sont encore près de 3 km de galeries qui viennent

s’ajouter au développement de la cueva.

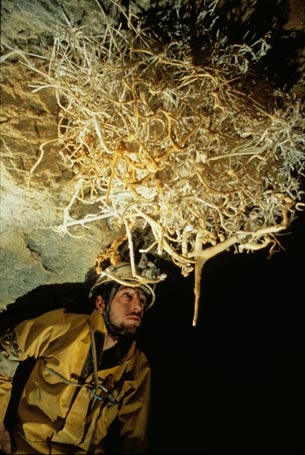

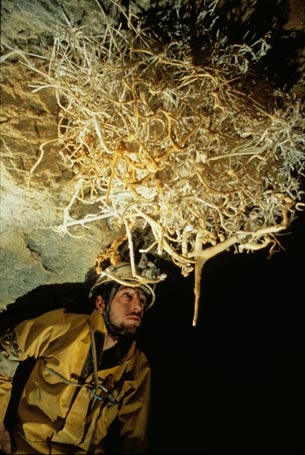

La cueva del Hoyo Salcedillo présente une grande variété

de concrétionnement

et de cristalisations : aragonite, calcite, gypse, et la fameuse "neige

des cavernes".

1993 nous livre la seconde clef du réseau.

Ce mercredi d’avril nous montons avec la ferme intention de franchir

la trémie terminale. Dans nos bagages, nous emportons un perforateur,

de la corde, des amarrages en nombre et... Francis. Lui, c’est un roc

et l’élément minéral quel que soit sa taille ne

l’inquiète pas vraiment. Alors avant d’entamer l’escalade,

nous lui montrons la petite lucarne, comme ça, juste pour voir ! Francis

est d’un naturel plutôt réservé, il hoche la tête,

carresse la roche de ses gigantesques mains et commence à monter calmement.

Les hypocrites réserves que nous lui faisons se perdent dans le fracas

des chutes de pierres. Puis c’est le silence et j’entends encore

la voix de Francis nous dire d’un ton monocorde « c’est

grand ! ». Inutile alors d’attendre de sa part d’autres

commentaires. Une corde pend déjà et nous voici tous réunis

dans une belle galerie chaotique. Nous progressons encore de 600 mètres

jusqu’à la salle de l’Ibis Rouge véritable noeud

dans le réseau, et emplacement stratégique pour implanter un

bivouac.

Notre premier camp souterrain a lieu en été. De la salle, nous

reconnaissons un superbe canyon fossile qui portera le prénom d’un

second poète disparu : Léo. Les volumes deviennent impressionnants

et l’idée de jonctionner avec la cueva Fresca ne semble plus

du domaine de l’utopie. Parallèlement, nous explorons la rivière

Javanaise sur plus de 1700 m (-390 m). En fait, l’actif et le fossile

finissent par se retrouver pour ne former qu’un seul et unique canyon.

Les sorties se succèdent et à la fin de 1993, nous avons noirci

nos carnets de plus de 7 km de topographie. Au fond, à -480 m (4300

m de l’entrée) nous nous arrêtons sur un ressaut de quelques

mètres. Au bas, il y a un bassin profond et plus loin, le canyon, toujours

plus beau, toujours plus grand....

« Mardi 9 août 1994 : Cela fait

déjà plus d’une heure que je suis éveillé

mais je tiens à prolonger jusqu’au bout ce délicieux instant

ou il ne se passe rien. Roulé au plus profond de mon hamac, je me plais

à imaginer ce que sera la journée. Peu à peu les images

se font plus nettes ; je revois notre terminus de l’été

dernier, et mentalement je dresse une fois encore l’inventaire du matériel

disponible. Soudain, la sonnerie lancinante de ma montre retentit, étouffée

par l’épaisseur du duvet. Je sors mon bras afin que chacun l’entende.

La réaction est presque instantanée. Là c’est un

froissement de couverture de survie, ici c’est le grincement d’un

pointeau suivi du claquement répété d’un allumage

piezo. Les gestes sont hésitants car le portage de la veille a laissé

quelques traces. En effet nous avons dû déplacer le bivouac et

tout le matériel de progression sur plus de 2,5 km, entre -150 m et

-350 m. A partir de l’entrée de la cavité, cela nous a

pris près de 8 h, mais désormais notre campement est plus proche

de l’endroit ou nous avons arrêté l’exploration cet

été. De celui-ci, nous en conservons un souvenir très

précis que nous avons eu le loisir de ruminer durant 9 mois. Un simple

ressaut plongeant dans un lac profond avait stoppé net notre progression.

A perte de lampe, le canyon (8 m de large et 30 m de haut) semblait ne plus

vouloir s’arrêter et qui sait, peut-être allait-il nous

mener tout droit dans la cueva Fresca »....

Le bivouac vers le Carrefour de l'Ixe (-385

m)

...« Curieuse impression que celle qu’on

éprouve en quittant le bivouac. Une seule nuit aura suffi à

donner une âme à ce monticule de sable et d’argile. Le

modeste refuge est déjà loin derrière nous lorsque nous

approchons de notre terminus. Le bassin a considérablement baissé

aussi, nous nous abstenons d’enfiler les pontonnières. De mon

sac, je brandis une superbe chambre à air emportée en prévision

d’une longue navigation.. Cela déclenche aussitôt une avalanche

de plaisanteries acerbes. Celles-ci redoublent lorsque Christophe parvient

à contourner l’obstacle par une petite vire scabreuse. Sans tarder,

les jeux de mots cèdent la place à l’action et nous voici

tous de l’autre côté du lac. Mais notre élan est

de courte durée. Devant nous une montagne de blocs forme un mur compact.

Les visages se ferment et alors que certains d’entre nous contemplent

béatement ce tas de cailloux d’autres cherchent désespérément

une suite en virevoltant dans tous les recoins de la galerie. Trente mètres,

nous n’avons progressé que de trente mètres.... A gauche,

la rivière s’enfile dans une galerie basse et siphonnante et

en face, le canyon semble complètement colmaté. En désespoir

de cause nous tentons une escalade. Cela prend du temps, la paroi est légèrement

surplombante et couverte d’argile. L’après-midi est déjà

bien avancé lorsque nous atteignons, trente mètres plus haut,

une salle bordée de trémies toutes plus compactes les unes que

les autres. De retour au bivouac, l’ambiance est plutôt maussade.

Toutefois, nous repérons un autre départ de galerie pouvant

court-circuiter la trémie que nous qualifions déjà de

terminale. Le lendemain donc, le programme débute par une nouvelle

escalade. Malgré un rocher délité, nous parvenons à

atteindre une grande galerie qui se dirige tout droit vers le fond. Nous progressons

désormais dans un tunnel fossile (15 x 15 m) qui nous permet d’avancer

au rythme de nos deux équipes topo. Malheureusement, 300 m plus loin

un gigantesque amas de bloc dégueule du plafond, mettant un terme à

notre enthousiasme naissant. Nous nous replions alors sur les galeries latérales

entrevues à l’aller. Soudain, en fouillant un diverticule, nous

observons un curieux phénomène. La galerie en cul de sac est

petite mais tapissée d’un dépôt blanc ayant l’aspect

du coton. Le simple dégagement de chaleur de notre éclairage

déclenche alors une véritable chute de neige qui ne s’interrompt

que lorsque nous quittons les lieux. Ce phénomène qui nous semble

très localisé va prendre des proportions invraisemblables dans

un réseau annexe que nous explorons sur le chemin du retour. Dans ce

dernier, nous rencontrons déjà d’étranges concrétions

visiblement désagrégées et qui pendent comme de longues

chevelures brunes et souples. Certaines d’entre elles mesurent près

d’un mètre de hauteur donnant une sinistre allure à la

galerie qui ressemble désormais aux chausse-trapes des châteaux

fantôme de fêtes foraines. L’apothéose du phénomène

survient dans la salle qui termine ce réseau. Alors que nous déroulons

le décamètre pour terminer la topographie, une véritable

«chute de neige» se déclenche, à tel point que nous

écourtons notre labeur, chaque flocon ayant la fâcheuse manie

de suivre nos aspirations et de finir sa course dans notre gorge ou nos narines.

Malheureusement, nous ne disposons d’aucun récipient pour ramener

des échantillons et nous ne conserverons de cette étrange apparition

que quelques clichés pris à la hâte avec un appareil jetable.

Une étude approfondie s’impose bien évidemment et alors

que nous regagnons le bivouac, nous commençons à échafauder

des hypothèses et bâtir de nouveaux projets de recherche, oubliant

un instant que la suite n’a toujours pas été découverte

»

Le lendemain nous découvrons encore d’autres galeries supérieures,

mais aucune d’entre elles ne permet d’aller plus loin en aval.

Au cours de ce séjour, nous ajoutons 2550 m à la topographie.

Depuis, d’autres bivouacs se sont succédés pour tenter

de franchir la trémie, et à ce jour, le réseau totalise

18,8 km de galeries (-532m). Certes, ce n’est pas terminé mais,

malheureusement, les chances de traverser la montagne s’amenuisent à

chacune de nos visites.

La cueva Fresca est à environ deux kilomètres de là et

une jonction entre les deux cavités constituerait un réseau

de plus de 50 kilomètres pour 800 m de dénivellation. Nous y

croyons bien sûr, et nous continuons épisodiquement les recherches.

Ici aussi, on peut rencontrer au détour

d'une galerie, quelques bouquets d'excentriques dont certains à la

blancheur immaculée.

Description schématique

de la cavité

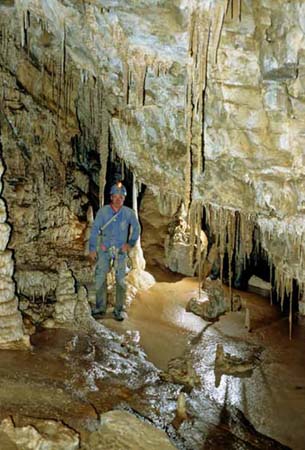

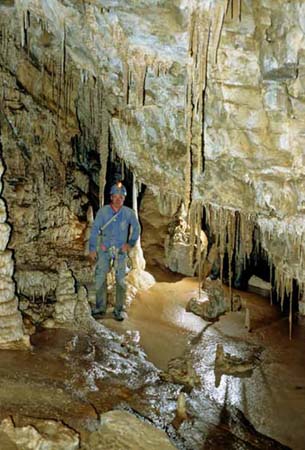

Les galeries d’entrée

La cueva del Hoyo Salcedillo constitue véritablement

l'extrémité amont d’un gigantesque réseau qui déboucherait

selon toute vraisemblance dans le val d’Ason, via la cueva Fresca. L’entrée

s’ouvre au fond d’une dépression perchée occupée

autrefois par un glacier dont la moraine, au-dessus du village de Valdicio,

est encore très visible. Comme pour les cavités du Picon del

Fraile ou de la Lunada, elle est localisée à la base d’une

petite barre calcaire comprise dans une alternance calcaréo-grèseuse

propice au creusement de grottes. Le pendage et la fracturation font le reste

et on obtient en règle générale de beaux conduits qui

s’enfoncent paisiblement sous la montagne...

L'entrée de la cueva vue de l'intérieure. Le conduit est tout

de suite spacieux.

La galerie d’entrée est confortable mais rapidement

les proportions s’amenuisent car elle se scinde en deux conduits superposés.

On les atteint par une vire surplombant un puits borgne d’une dizaine

de mètres de profondeur. A 215 m de l’entrée elles se

rejoignent au niveau d’un ressaut de 6 m.

Au bas, une vire (vire des Sexistes) rejoint la galerie d’Utrillo, gigantesque

tunnel qui donne enfin la véritable mesure de la cavité. Après

de grandes dalles effondrées le sol plonge dans un majestueux Canyon

que l’on domine de toute sa hauteur (25 m). A 450 m de l’entrée,

un important soutirage constitue l’accès principal aux réseaux

actifs (Ruisseau de la Dispendieuse, de la Queue de Cheval etc..).

Un peu plus loin, en rive gauche, deux orifices marquent le débouché

du réseau amont qui remonte à + 45 m en recoupant plusieurs

ruisseaux affluents. Au-delà de cette arrivée, la galerie d’Utrillo

perd de l’ampleur et se termine à 870 m de l’entrée

sur une vaste salle d’effondrement (Salle du Murmure ; -46 m).

A près une courte escalade dans un puits borgne,

la galerie d'entrée se divise en 2 conduits parallèles dont

l'un est orné de vieilles concrétions.

Les galeries actives jusqu’à la salle de l’Ibis

Rouge

La suite du réseau se situe donc dans la galerie d’Utrillo,

au fond de l’imposant soutirage qui précède le débouché

du réseau amont. On rejoint assez rapidement un niveau gréseux

sur lequel s’écoule un ruisseau temporaire (ruisseau de la Dispendieuse).

Ce dernier traverse quelques élargissements ébouleux, puis,

après un coude bien marqué, la voûte s’abaisse et

le conduit prend la forme d’un laminoir de plus en plus bas. Par un

conduit supérieur ou par une série d’étroitures

sur le côté droit de la galerie, on accède à un

méandre parallèle.

Fossile au début, celui-ci recoupe un petit ruisseau (rivière

de la Queue de Cheval). Ensuite, 150 mètres de progression facile amènent

à un plan d’eau suivi d’un petit puits arrosé qui

peut devenir problématique en période de crue. Deux cents cinquante

mètres plus loin, dans un virage à gauche bien marqué,

il faut quitter le lit du ruisseau pour rejoindre une galerie supérieure

ébouleuse mais très confortable: la galerie du Boson Intermédiaire.

Le ruisseau de la Queue de Cheval quant à lui, subit le même

sort que celui de la Dispendieuse et disparaît dans des conduits rachitiques

orientés nord-est.

La galerie du Boson Intermédiaire est totalement sèche. Elle

rejoint un grand canyon au fond duquel coule une nouvelle rivière:

la Javanaise.

Incroyable bouquet d'aragonite, sorti de nulle part.

La Javanaise, principale rivière du réseau

L’amont de la Javanaise se termine prématurément

sur une énorme trémie. D’après le report de surface,

on peut imaginer que cette rivière, empruntant une galerie déjà

importante, constitue le débouché de la galerie principale de

la cueva del Mortero (cf figure). La distance entre la trémie et le

terminus de cette cavité est d'environ 1200 mètres.

En aval, le canyon prend des proportions sympathiques (30 à 40 mètres

de hauteur pour 4 à 8 mètres de largeur à la base) qui

se maintiennent ainsi sur plus de 200 mètres jusqu’à une

trémie. Une cinquantaine de mètres avant, une corde permet de

gagner le haut du Canyon et de contourner tranquillement l'obstacle (puits

du Passe Muraille, 20 m). On reste ainsi dans la partie haute de la galerie

sur environ 150 m, jusqu'à une belle salle au bas de laquelle on entend

le bruit de la rivière retrouvée (salle de l'Ibis Rouge; 1700

m de l'entrée, -148 m)

Le ruisseau de la Javanaise en aval du carrefour de l'Ixe.

Le carrefour de l’Ibis Rouge: confluence et diffluence

Après ce parcours chaotique, la salle de l'Ibis Rouge

apparaît comme un véritable havre de paix. Ici tout invite au

repos, des formes arrondies des parois qui dessinent de larges banquettes,

jusqu'à la nature du sol parfois sableux ou couvert d'une argile fine

et sèche. De plus, sa situation stratégique à une diffluence

du réseau, en a fait un lieu idéal pour un bivouac. En effet,

au bas de la salle, un puits de 17 m rejoint le cours actif de la Javanaise

qui emprunte désormais un conduit moins spacieux et indépendant.

En revanche, au niveau de la salle, le canyon se prolonge par un conduit entièrement

inactif (Galerie du Gluon) qui rejoint la galerie Léo puis le Canyon

Jaune.

La rivière Javanaise jusqu’au carrefour de l’Ixe

Au bas du puits de 17 m, la rivière Javanaise emprunte

un méandre très glissant creusé partiellement dans les

grès. La rivière disparaît au-travers des éboulis

et la progression se poursuit en montagnes russes. Plus en aval on déambule

le plus souvent dans le lit du ruisseau, au contact des grès, jusqu'à

une confluence qui marque un accroissement sensible de la taille des conduits

(affluent Kazed; 2242 m de l'entrée; -243 m). On marche désormais

dans un couloir presque rectiligne de 8 à 10 mètres de large

pour autant de haut. Les éboulis n'entravent pas trop la progression

et l'avance est rapide. Une zone plus petite, précédée

par deux ressauts peut être contournée par une galerie supérieure.

En aval de ce passage, à 3170 m de l'entrée, le profil de la

galerie est typique des réseaux du secteur. La progression se fait

le plus souvent en empruntant un méandre de voûte creusé

dans les calcaires et qui serpente au-dessus d’un laminoir gréseux,

noir et glissant. A -385 m (3440 m de l'entrée), le ruisseau disparaît

dans un conduit noyé de petite dimension (salle Brune) et c’est

par une petite galerie perchée qu'on accède au carrefour de

l'Ixe qui marque la jonction avec la galerie Léo et le Canon Jaune

(ressaut de 5 m).

La rivière Javanaise coule sur un niveau de grès

qu'elle a parfois du mal à entailler.

Il en résulte des laminoirs pénibles. Heureusement, par endroit,

on peut les contourner

par d'agréables galeries fossiles creusées dans les niveaux

calcaires.

Le parcours fossile par la galerie Léo et le Canyon

Jaune

En restant au niveau de la salle de l'Ibis Rouge on arrive

dans une galerie rectiligne creusée telle un véritable coup

de scie C'est la galerie du Gluon qui rejoint l'affluent de las Cabanas avec

lequel elle conflue pour former la galerie Léo.

A partir de cet endroit, la galerie Léo prend progressivement de l'ampleur.

Après quelques passages effondrés, le conduit se divise au niveau

d'un puits (puits du Lilas, 30 m). C'est au fond de ce dernier qu'il faut

désormais progresser. Trois cent cinquante mètres plus loin,

l'on débouche dans un conduit plus vaste formé par la confluence

de la galerie Léo, par laquelle on arrive, et l'affluent de Pizarras

venant de l'ouest (2846 m de l'entrée, -224 m). Notre goût pour

les nuances et l'approche du Canon Rouge de la cueva Fresca sont à

l'origine du nom de cette galerie : le canyon Jaune...

Le canyon Jaune qui devient Orange après

le carrefour de l'Ixe

n'a déjà pas grand chose à envier aux grandes galeries

de la cueva Fresca.

La hauteur atteint par endroit plus de 40 m et vers le fond,

des niveaux étagés s'empilent sur plus de 70 m de dénivellation.

Haut de page

La progression n'est pas toujours très commode au milieu

des blocs effondrés et plusieurs équipements ont été

nécessaires pour le franchissement d'une vire et de plusieurs ressauts.

Globalement les proportions restent importantes (8 à 10 m de large

pour autant de haut). A 3350 m de l'entrée (285 m) après un

chaos de gros blocs et un ressaut de 5 mètres, un éboulis très

pentu débouche dans une belle salle oblongue au fond de laquelle coule

un ruisseau (salle du Vertige). En aval la morphologie devient moins tourmentée.

Les remplissages argileux anciens sont plus épais et forment des talus

successifs au travers desquels serpente le ruisseau. Progressivement, les

dimensions s'amenuisent et bientôt, le conduit se divise et une zone

de trémies se présente (carrefour des Aiguilles de Gypse, 3767

m de l'entrée, -348 m). Mais alors que tout semble bien compromis,

une lucarne livre l'accès à la salle de l'Hermine, début

de l'une des parties les plus étoffée de la cavité.

En aval de la salle de L'Hermine il faut remonter un premier éboulis

qui nous amène dans un second élargissement. Puis, une autre

montée tout aussi ébouleuse nous sépare de la salle du

Léopard au fond de laquelle le conduit prend la forme d'un imposant

canyon large de 7 à 8 mètres pour une hauteur indéterminée.

Si la morphologie semble s'apparenter à un véritablement trait

de scie, il n'en est pas de même de la progression qui doit s'effectuer

dans des surcreusements à la base du canyon. C'est dans l'une de ces

circonvolutions que nous avons par ailleurs installé notre second bivouac.

Il est à noter que, par endroits, les plafonds et les banquettes sont

ornées de bouquets d'aragonite aux formes tout aussi étranges

que variées. A 4300 mètres de l'entrée, en suivant le

fond du canyon, on parvient à un carrefour très caractéristique

(Carrefour de l'Ixe). Au nord, une galerie basse et concrétionnée

marque l'arrivée du réseau de la rivière Javanaise. Désormais,

les deux conduits vont se confondre en un immense canyon (Canyon Orange) étagé

sur plus de 50 mètres mais dont on ne discerne pas encore l'ampleur.

Il est à noter que pour parvenir à ce carrefour, il est plus

commode et surtout plus rapide de passer par le ruisseau de la Javanaise qui

permet une économie de 800 mètres de progression.

Le Canyon Orange

Il débute au carrefour de l'Ixe, à partir de

la confluence des deux réseaux. La galerie à cet endroit est

de taille humaine, et il nous semble avoir perdu une bonne part du volume.

Cependant, il n'en est rien, et pour s'en convaincre, il suffit de grimper

dans les hauteurs du méandre. De là, on trouvera le départ

du réseau Williams qui représente une ancienne phase de creusement

au tracé tortueux et parfois indépendante des conduits actuels.

Plusieurs niveaux supérieurs doublent

le Canyon Orange.

Ils communiquent avec lui par des puits et des conduits intermédiaires

qui traduisent une génèse assez complexe.

En suivant le fond du méandre, on rejoint assez rapidement un actif

(rivière Javanaise) que l'on recoupe à plusieurs reprises. Bientôt

celui-ci s'écoule sur une large dalle gréseuse. Le plafond s'abaisse

et il faut ramper. Juste avant, une diaclase sur la droite, parsemé

de gros blocs, conduit à un petit soupirail concretionné. Celui-ci

franchi, on se retrouve sur un balcon qui borde un vide important (-425 m,

3850 m de l'entrée). A cet endroit précis, on récupère

presque l'intégralité du volume initial. Le réseau Williams

est juste au-dessus du balcon et communique par un puits de 40 m. La suite

est évidente. Après avoir descendu un puits de 20 m pour prendre

pied au fond du Canyon, on retrouve l'actif qui cascade sur le côté

droit de la galerie. Afin d'éviter des bassins profonds il est nécessaire

d'emprunter ensuite un passage obligeant à remonter dans le haut du

méandre pour redescendre presque aussitôt par un ressaut de 8

mètres. Au point le plus haut de ce contournement, une petite lucarne

communique avec une autre branche du réseau Williams : la salle de

la Mutante. Trois cents mètres après avoir retrouvé le

canyon, on parvient à une salle ébouleuse. En levant la tête,

on aperçoit à une vingtaine de mètres de hauteur, un

grand porche qui dédouble la galerie. C'est l'accès au réseau

des Neiges Eternelles. Juste en dessous, une petite vire sur la gauche rejoint

une galerie plus modeste permettant de contourner un siphon qui barre la rivière

à une soixantaine de mètres en aval. Derrière cet obstacle

(P.6), le canyon traverse une dernière salle ébouleuse, puis

marque un virage à angle droit (vire au-dessus d'un bassin) et vient

buter sur une trémie. Le ruisseau, quant à lui, disparaît

dans un siphon bas au fond d'une courte galerie latérale. Nous sommes

à 4400 m de l'entrée (5250 m si l'on passe par la galerie Léo)

et -487 m. En escaladant au sommet de la trémie on parvient à

une salle très pentue (salle Barbara) barrée par un mur de blocs

et de remplissages divers.

Au-dessus du Canyon Orange, le réseau Williams zigue-zague

en fonction des caprices de la fracturation. Bien que très chaotique,

la galerie laisse entrevoir d'impressionnantes formes de galerie qui ne laisse

guère de doute sur l'importance de ce drain majeur que constitue la

cueva del Hoyo Salcedillo.

< Télécharger la topographie de la cueva del Hoyo Salcedillo - Format A2 PDF (133 ko)

< Télécharger la topographie de la cueva del Hoyo Salcedillo - Format A2 PDF (133 ko)

Haut de page

Accueil Karstexplo

| Karst des Alpes

| Cuevas del Alto Asón