Le réseau de la cueva del

Agua (n°32)

Développement : 10 033 m

Dénivellation : 225 m

La cueva del Agua revêt un statut particulier

dans le secteur. En effet, bien que n’ayant pas l’ampleur des

grandes cavités qui font la réputation du massif (Fresca, Cayuela,

Coventosa, Gandara etc…) elle figure parmi les classiques les plus visitées.

Véritable « grotte-tunnel » qui double une partie du ravin

de Rolacia, elle offre un parcours agréable, facile et très

diversifié tant par son approche dans les vallons sauvages de Rolacia

que par la variété des paysages souterrains. Sur le plan purement

spéléologique, l’essentiel de l’exploration semble

avoir été fait, mais la simplicité de la topographie

actuelle ne doit pas masquer la complexité de la genèse du réseau

souterrain qu’il faudra relier au creusement du vallon de Rolacia et

aux nombreuses cavités qu’on y rencontre.

Situation et accès

Description de la cavité

Contexte géologique et hydrologique

Historique des explorations

Liens divers (galerie, topos...)

Situation et accès

La cueva del Agua se développe dans la partie nord du

massif de la Colina, parallèlement au flanc sud du ravin de Rolacia.

Elle possède 2 groupes d’entrées situées aux deux

extrémités du réseau :

- Cueva del Agua (entrée fossile et résurgence pérenne,

n°32)

x = 450,437 ; y = 4786,569 ; z = 615 m

- Grottes Soufflantes (n°54)

x = 448,398 ; y = 4786,583 ; z = 820 m

Commune de Soba

Pour atteindre l’entrée des grottes soufflantes,

il faut prendre le chemin muletier qui remonte le ravin de Rolacia dans sa

partie boisée. Au niveau de sa confluence avec le rio Munio (affluent

rive gauche), et avant que le sentier ne commence à serpenter sur les

pentes raides du flanc nord , il faut rejoindre à gauche une belle

prairie occupée par les cabanes de Rolacia. Dans l’axe de la

vallée et en regardant l’amont on devine la rupture de pente

correspondant aux cascades de Cuesta Avellano. Les grottes soufflantes se

situent juste en amont, mais pour les atteindre le plus dur reste à

faire.

Deux options sont envisageables mais dans les deux cas un bon sens de l itinéraire

s’impose sans oublier de bonnes chaussures et une tenue vestimentaire

permettant d’affronter la végétation luxuriante et les

insectes en tous genres (moustiques et taons) qui ont fait la réputation

de la vallée.

La première solution consiste à monter les pentes raides et

herbeuses qui dominent, sur la gauche, les dernières cabanes. Que l’on

prenne à droite ou à gauche du petit vallon qui coupe cette

pente, on évitera cet itinéraire exposé par temps de

pluie où lorsque les hautes herbes sont encore couchées par

la neige. Parvenu au premier rang de falaises, une centaine de mètres

plus haut, il convient ensuite de longer ces dernières vers l’amont

pour rejoindre le sommet des cascades et la confluence avec le ruisseau qui

sort de la cueva de Cuesta Avellano (ne rejoindre le ruisseau qu’au

dernier moment).

Le ravin de Rolacia vu des vires qui rejoignent,

en rive droite, le sommet des cascades de Cuesta Avellano. Le sentier venant

d'Asón remonte le vallon dans la forêt en rive gauche. Il faut

le quitter à la confluence avec le rio Munio et changer de versant

pour rejoindre la prairie où l'on distingue les cabanes de Rolacia.

La seconde solution emprunte l’autre flanc de la vallée.

De l’extrémité de la prairie, il faut gagner au mieux

le bas des cascades puis grimper sur la rive gauche du ravin jusqu’au

dessus des cascades. En été, fougères et ronces sont

vigoureuses et gênent considérablement la progression, c’est

pourquoi, il est préférable de choisir cette option à

la morte saison.

Lorsqu’on parvient au sommet des cascades, on laisse sur la droite le

ruisseau provenant de la cueva de Cuesta Avellano et il suffit alors de remonter

la vallée sur une centaine de mètres en suivant de près

le cours d’eau principal jusqu’au moment où il longe un

rang de falaise caractéristique. Dans celui-ci, à 3 m du sol

s’ouvrent les 3 porches des grottes soufflantes. Au total, il faut prévoir

2 bonnes heures de marche d’approche (570 m de dénivelé).

L’accès à la cueva del Agua n’est pas non plus une

partie de plaisir et avant de se lancer dans l’ascension, il est conseillé

de bien observer la configuration du site afin de prendre quelques repères.

Aucun sentier digne de ce nom conduit au porche, toutefois, le passage répété

des spéléos effectuant la traversée a marqué une

vague trace qui sert de fil conducteur. Globalement, celle-ci emprunte la

croupe dégarnie et bien marquée située au nord (à

droite) du vallon issu de la grotte. Pour l’atteindre, il faut déjà

franchir le rio Asón au niveau de l’église du vieil Asón

puis remonter le sentier qui donne accès aux prairies qui occupent

le bas de la croupe citée précédemment. Peu à

peu le sentier se dilue dans la lande et il faut veiller à toujours

suivre au plus près la ligne de crête. Lorsque l’on parvient

sur le dernier gradin pentu avant la falaise où s’ouvre la cueva,

il suffit de couper en biais sur la gauche et au milieu des ronces et des

fougères pour rejoindre le porche d’entrée. Il faut compter

une bonne heure de marche depuis le fond de la vallée (370 m de dénivelé).

La cueva del Agua et la vallée de Rolacia

au second plan. On distingue très nettement le niveau gréseux,

plus sombre, juste sous la 1° barre calcaire (dite barre de l'Agua).

Au fond, la pyramide sommitale de Porracolina domine le hameau de Sotombo

en amont du vallon où s'ouvre la cueva del Rio Munio, un affluent de

Rolacia.

(les commentaires et l'itinéraire d'accès apparaissent en passant

la souris sur l'image)

Haut de page

Description de la cavité

La cueva del Agua est une cavité à développement

essentiellement horizontal, établie au toit du complexe gréseux

d’Asón affecté ici d’un pendage régulier

de l’ordre de 8 à 10° en moyenne. Globalement, l’organisation

des galeries est assez simple ; la grotte est constituée d’un

conduit principal, long de 2 600 m reliant les grottes Soufflantes à

la cueva del Agua, unique résurgence du réseau. Quelques affluents

et des conduits fossiles supérieurs viennent se greffer sur celle-ci.

La galerie principale

Elle est parcourue d’ouest en est par un ruisseau souterrain

que l’on suit pratiquement tout au long de la traversée. Pour

faciliter la description, nous la traiterons d’amont en aval en la subdivisant

en 6 tronçons correspondant à des morphologies distinctes.

Les grottes Soufflantes

Cette première partie, jusqu’à la trémie

de la jonction, forme une sorte de delta inversé dont les différentes

branches devaient correspondre à des captures du ruisseau de la Sota.

Actuellement trois porches, perchés 3 mètres au-dessus du ruisseau,

permettent d’accéder à la partie amont du réseau

qui se développe sur les calcaires de transition facilement reconnaissables.

L’orifice médian est sans aucun doute le plus accessible (ressaut

de 3 m, corde en place). Les galeries qui leur font suite se rejoignent très

rapidement pour former un joli conduit de 2 à 10 m de large pour 8

à 12 m de haut. Au niveau de la confluence des 3 grottes, un méandre

parcouru par un courant d’air très net a été remonté

jusqu’à des trémies sans doute proches de la surface.

L'entrée médiane des Grottes Soufflantes.

On l'atteint par une escalade de 4 m le long des calcaires de transition.

La galerie, sinueuse au début, devient brusquement rectiligne lorsqu’elle

rencontre une faille NW-SE. Elle prend alors la forme d’une diaclase

assez haute, du moins lorsque le conduit se développe dans la première

barre calcaire (ou barre de l’Agua, Humbel 1969). Dans les calcaires

de transition, il a tendance à être plus large tandis que les

parois deviennent plus ébouleuses. Par endroit, une galerie supérieure

double le conduit principal qui prend peu à peu de l’ampleur.

La progression est facile et seul un ressaut de 5 m formé par un amoncellement

de blocs ralentit la progression. Une cinquantaine de mètres après

ce dernier, un affluent rive droite apporte à la fois de l’eau

ainsi qu’un bon courant d’air qui vient s’ajouter à

celui déjà important qui nous accompagne depuis les grottes

soufflantes.

Par endroit, le méandre se dédouble

et, en hauteur, le chenal de voûte peut avoir creusé un conduit

localement indépendant.

De là, il faut encore avancer de 50 m pour arriver à

la trémie de la jonction. Cette dernière est assez courte et

le fléchage abondant permet de trouver facilement le bon passage. En

se glissant entre les blocs (R.6) on retrouve rapidement le cours d’eau

qui a creusé ici de profondes marmites. Historiquement, nous quittons

les grottes soufflantes pour entrer dans la cueva del Agua dont la trémie

est demeurée l’extrémité amont jusqu’en 1973.

Les méandres

Juste après la trémie, le ruisseau entaille le

niveau supérieur du complexe gréseux d’Asón (marnes

et grès) formant de belles et profondes marmites rendues glissantes

par la patine particulière de la roche. Heureusement, un équipement

en place facilite leur franchissement. A la fin de la série de marmites,

le ruisseau disparaît en rive gauche dans un conduit bas et ventilé

: la rivière des Marmites (voir descriptif plus loin). Celle-ci se

perd 200 m plus loin dans une voûte mouillante et ne réapparaît

dans la galerie principale que bien plus loin en aval, au niveau de l’affluent

du Loir.

Les Marmites, juste après la trémie

de la Jonction, sont creusées dans les grès d'Asón.

A partir de cette diffluence, et à la faveur d’un abaissement

local de la série, « les méandres » se développent

désormais dans les calcaires. Ils constituent un ensemble désordonné

de galeries souvent sinueuses. La morphologie type est celle de conduits larges

de 2 à 4 mètres à la base, hauts d’une quinzaine

de mètres, avec des parois très irrégulières :

tantôt symétriques en forme de « trou de serrure »,

tantôt très dissymétriques notamment dans la partie aval

des Méandres. La roche, très compacte et très claire

est façonnée de milliers de petites cupules. Le sol est recouvert

par un remplissage épais. Dans les parties basses, parcourues par le

ruisseau en temps de pluie, il s’agit principalement de galets calcaires

et gréseux. Dans les parties surélevées, aujourd’hui

abandonnées par les eaux, le remplissage est beaucoup plus sablonneux.

Une part non négligeable des galets est constituée par des grès

blancs très durs, dont on ne connaît aucun affleurement dans

la grotte. Ceux-ci ont donc été apportés soit de l’extérieur,

soit de conduits karstiques situés plus haut dans le massif qui recouperaient

l’un des bancs de grès que l’on connaît dans la série.

Une section caractéristique du secteur

des Méandres. Le ruisseau s'écoule dans un conduit parallèle

plus récent et la Galerie Principale n'est active qu'en période

de très hautes eaux. Le sol est couvert de galets essentiellement grèseux

et les parois sculptés sont creusées dans les calcaires massifs

de la barre de l'Agua.

Environ 200 m après les marmites, le méandre se divise. A gauche

en hauteur, et en grimpant de quelques mètres on atteint un conduit

plus petit (« Le Shunt »), entrecoupé de passages bas.

Cent trente mètres plus loin, celui-ci débouche latéralement

dans une galerie plus ample au fond de laquelle s’écoule la rivière

perdue au niveau des Marmites. La progression en amont se heurte rapidement

à une voûte mouillante, mais juste avant, on croise le débouché

de l’affluent du Loir. En aval, une quarante de mètres plus loin,

on retrouve l’autre branche du méandre qui, bien que plus ample,

offre un parcours accidenté et peu commode. A partir de là,

la galerie principale devient encore plus sinueuse et présente localement

quelques diffluences.

La rivière retrouvée à

la sortie du Shunt que l'on aperçoit à gauche devant le personnage.

Le Boulevard

La morphologie change assez brutalement et l’on passe

des Méandres au Boulevard au niveau d’un virage bien marqué

de la galerie. Les proportions prennent aussitôt de l’ampleur

(5 à 15 m de large pour 10 à 15 m de haut) car le conduit s’enfonce

dans les calcaires de transition, sous la barre calcaire compacte qui constitue

la voûte. Le sol est formé sur une centaine de mètres

par les grès du toit du complexe gréseux d’Asón.

Partout ailleurs, il est recouvert par une épaisseur plus ou moins

grande de blocs, de graviers calcaires et de galets calcaires et gréseux.

Le Boulevard est quasiment rectiligne sur toute sa longueur empruntant une

fracture est-ouest légèrement oblique par rapport au pendage

(est sud-est).

Lorsqu'il s'enfonce dans les calcaires de transition,

le conduit Principal prend de l'ampleur.

La Gorge

Au sortir du Boulevard, la galerie se rétrécit

en une diaclase large de 2 à 3 mètres seulement, en même

temps qu’apparaissent dans le lit du ruisseau les grès à

patine rousse du toit du complexe gréseux d’Asón. Cette

portion de galerie, longue de 80 m et rigoureusement rectiligne est une des

plus pittoresques de la grotte. On y voit le ruisseau souterrain, par cascades

successives, s’enfoncer de marmites en marmites jusqu’à

plus de 5 m sous le toit des grès d’Asón, et passer finalement

sous un pont de grès reliant les deux parois de la galerie.

Au niveau de la Gorge, le ruisseau souterrain

s'enfonce brutalement dans les grès par une série de petites

cascades très esthétiques.

Le reste de la diaclase, dont la hauteur dépasse 15 m s’élève

dans les calcaires de transition (très peu épais ici) et la

première barre des calcaires construits. Vers l’aval, la Gorge

se termine par un chaos de blocs au niveau duquel une faille interrompt momentanément

l’affleurement des grès.

Les Baïonnettes

Elles sont établies sur un système bidirectionnel

de fractures et sont formées par de courtes lignes droites séparées

par des virages à angle droit. La largeur moyenne des galeries est

de 4 à 5 m et la hauteur de 1 à 12 m. Les parois et la voûte

sont creusés dans les calcaires de transition, et le sol est formé

en quatre endroits différents par les grès du complexe gréseux

d’Asón. Le fond du ruisseau est occupé par un remplissage

de sable et de galets parmi lesquels 70% environ sont constitués par

les grès blanc déjà mentionnés plus haut. Les

30 % restants se repartissent pour moitié en galets calcaires et en

galets de grès issus directement du substratum. Ces remplissages, compte

tenu de la faible pente locale, jouent le rôle de barrages et forment

des bassins imposant de s’immerger jusqu’à la taille.

Plusieurs bassins, plus ou moins profonds, jalonnent

les Baïonnettes. Dans celui-ci, le puissant courant d'air parvient à

former des vaguelettes à la surface de l'eau.

Après 250 m de ce parcours sinueux, la galerie prend progressivement

de l’ampleur en même temps qu’elle reçoit, en rive

gauche, plusieurs arrivées qui correspondent au débouché

d’une galerie fossile supérieure et sensiblement parallèle

à l’aval des Baïonnettes. Pour terminer la traversée,

il ne reste plus qu’à traverser la Salle d’Entrée.

La salle d’entrée.

Avec une longueur de 250 m et une largeur maximum de 50 m,

la Salle d’Entrée constitue l’élément le

plus imposant de la grotte. Elle est établie dans les calcaires de

transition, sa voûte étant constituée par la dalle de

base de la barre de l’Agua , et son plancher, en deux endroits différents,

par les grès du complexe gréseux d’Asón.

Par endroit, le plancher de la salle d'Entrée

laisse entrevoir les grès.

On peut distinguer deux parties dans cette salle. Dans la première,

le plancher est situé à peu près au même niveau

que dans les Baïonnettes ou dans la galerie Supérieure fossile.

C’est la partie amont de la salle. Dans celle-ci, la voûte est

assez irrégulière et il existe un grand nombre de blocs effondrés

sur le plancher. La moitié nord de la salle est occupée par

une sorte de plate-forme, qui domine de quelques mètres le lit du ruisseau.

Dans la seconde, le plancher est situé une quinzaine de mètres

plus bas. La voûte est beaucoup plus régulière et s’incline

doucement vers le sud. Le sol de la salle est constitué par un épandage

de blocs, de galets calcaires et gréseux. Il n’existe plus de

plate-forme surélevée au nord, mais une sorte de glacis à

forte pente recouvert de mondmilch.

A son extrémité, la salle d’Entrée ne communique

pas directement avec la résurgence principale. Un important chaos de

blocs, résultant d’un effondrement partiel de la voûte,

obstrue presque entièrement l’entrée. Il faut, pour sortir

de la grotte, escalader ce chaos et passer au ras de la voûte.

Les galeries secondaires

Galerie en amont des grottes Soufflantes :

Ce beau conduit s’ouvre immédiatement en rive

droite de la galerie d’entrée des grottes Soufflantes. Après

40 m de galerie confortable il se termine par deux méandres devenant

rapidement impénétrables. Juste avant, une cascade tombe de

la voûte et constitue la première alimentation du ruisseau de

l’Agua.

La galerie en amont des grottes Soufflantes

débute par un beau conduit qui, hélas, s'interrompt très

rapidement.

On distingue bien le contact entre les calcaires de transition plus ébouleux

(au bas, conduit plus large) et les calcaires massifs de la barre de l'Agua

(en haut).

Le méandre qui Souffle (secteur amont des grottes

soufflantes)(555 m)

Celui-ci s’ouvre juste en face de la galerie venant de

l’entrée médiane. Ce méandre apporte un fort courant

d’air qui, en partie, ressort en été par l’entrée

des grottes Soufflantes et explique l’appellation de ces cavités

qu’on aurait pu penser aspirantes. Le méandre (0,80 m de large)

se heurte à une petite cascade de 4 m au bout de 70 m. A son sommet

on atteint un laminoir ponctuel puis la morphologie en méandre reprend

ses droits. La largeur par endroit n’excède pas 30 cm et après

450 m de progression, le conduit butte sur deux trémies proches de

la surface. A ce niveau, le courant d’air a sensiblement perdu de sa

vigueur.

La galerie G-S et les conduits supérieurs des grottes

Soufflantes

La galerie G-S s’ouvre à environ 150 m de l’entrée

des grottes Soufflantes, en rive gauche. C’est un conduit remontant

qui se dédouble avant d’arriver à une salle formant un

virage à 180°. Elle se termine sur 2 branches une cinquantaine

de mètres plus loin (dév. : 190 m).

Juste au-dessus de ce départ, dans la galerie principale des grottes

Soufflantes, il est possible de suivre le méandre de voûte sur

une cinquantaine de mètres de longueur. De même, au niveau du

R.5, il est possible d’accéder à un niveau fossile non

topographié Ce dernier a été visité sur une quarantaine

de mètres.

La rivière des Marmites et la galerie du Léthé

Dans la galerie Principale, juste après la trémie

de la jonction et les marmites, le ruisseau se perd en amont d’un éboulis.

Peu avant, une galerie basse parcourue par un violent courant d’air

soufflant permet d’accéder au bout de quelques mètres

à la rivière des Marmites.

En aval, celle-ci récupère la perte citée précédemment.

Le ruisseau, grossi de cet apport substantiel, s’écoule dans

un conduit bas creusé en partie dans le toit des grès d’Asón.

Il disparaît 200 m plus loin dans une voûte mouillante et réapparaît

probablement dans la galerie Principale, après le Shunt, au niveau

du débouché de l’affluent du Loir. Soixante mètres

avant ce passage noyé, un affluent en rive gauche a été

reconnu sur 50 m (à suivre).

L’amont n’ayant pas encore bénéficié de la

diffluence du ruisseau provenant des Marmites, est plus étroit et souvent

assez bas notamment au passage de plusieurs blocs effondrés. Au bout

de 300 m, il recoupe une galerie plus ample creusée dans les calcaires

: la galerie du Léthé (largeur et hauteur moyenne de 5 à

6 m). Celle-ci se développe parallèlement à la galerie

Principale. En amont, elle a été remontée jusqu’à

un dédoublement du conduit terminé dans les deux cas par des

trémies. En aval, la galerie devient chaotique et se heurte au bout

de 150 m à une trémie toute proche de celle de la jonction.

Un très net courant d’air la parcourt et il semble évident

que cette galerie communiquait autrefois avec le conduit principal.

Réseau du Loir et rivière 64

Dans l’aval des méandres, le Shunt rejoint un

ruisseau issu de toute évidence de la rivière des Marmites via

une zone noyée. Il a été remonté sur une quarantaine

de mètres jusqu’à une voûte mouillante située

en vis-à-vis de celle qui termine l’aval des Marmites à

une centaine de mètres de distance. Mais juste avant que la voûte

plonge, en rive gauche, s’ouvre le départ (R.4) d’une diaclase

étroite dans laquelle un squelette de Loir a été découvert

en 1969. Après cette diaclase, il faut franchir deux chatières

pour accéder à un réseau de boyaux surbaissés,

au plancher pétrifié par la calcite ou recouvert de galets.

Quelques diverticules n’ont pas été topographiés

mais ils demeurent d’un intérêt très limité.

Les réseaux supérieurs et intermédiaires

du SGCAF

Philippe Cabréjas et Baudoin Lismonde (S.G.C.A.F.) ont

publié une description détaillée des conduits qu’ils

ont découvertes au-dessus de la Galerie Principale. Nous la reproduisons

ici quasiment intégralement :

« II s'agit principalement d'anciens cours de l'Agua situés entre

30 et 60 m au dessus du cours actuel. Coté aval, nous sommes retombés

dans le Grand Canyon non loin du Grand Boulevard. Coté amont, les galeries

communiquent avec les réseaux supérieurs de l'actif actuel au

niveau de la galerie du Léthé et collectent, par quelques arrivées,

l'eau du plateau au dessus.

Alors que le style général du réseau est celui d'une

grande cavité creusée en écoulement libre, les nouvelles

parties découvertes sont mixtes. La partie la plus haute est formée

de galeries en écoulement noyé partiellement surcreusées

par des écoulements libres. Plus bas les écoulements libres

ou noyés-dénoyés dominent. À noter la présence

d'un important remplissage de sable et de galets de grès (jusqu'à

30 cm), typiques de ce coin de Cantabrie.

Un simple coup d'oeil sur la coupe projetée des nouveaux réseaux

montre l'existence de deux niveaux de galeries. Le niveau intermédiaire,

est situé en moyenne 30 mètres au dessus de l'actif et le réseau

supérieur 50-60 mètres plus haut que l'actif.

Le réseau intermédiaire (par Philippe Cabrejas)

Actuellement l'accès à ce réseau peut

se faire de trois façons :

- l'escalade du SGCAF réalisée au printemps 1993

- une escalade dans le puits-diaclase qui sort au nord de la salle de la Cascade

- Une autre escalade plus en amont que la précédente dans le

méandre. C'est par ce chemin qu'un espagnol a fait quelques mètres

de première et après avoir écrit quelques mots sur le

sol est reparti, laissant devant lui des galeries géantes vierges.

Vu la topo, le réseau est complexe. Toutefois on peut déjà

différencier les galeries où la progression est simple et les

autres réseaux où le spéléo de taille normale

est plus souvent à quatre pattes plutôt que debout.

Commençons la visite guidée par les réseaux faciles.

C'est d'ailleurs naturellement par celles-ci que nous avons été

attirés d'entrée de jeu. En arrivant de l'escalade du SGCAF,

on peut finalement aller soit à la salle du Menhir, soit au puits remontant

de la Douche. Vers le Menhir, on parcourt une galerie en conduite forcée

dont le plancher est recouvert de sable propre. La progression est très

agréable. Dans cette galerie, au mois de mai, on a trouvé des

traces sur 50 m. Cette galerie est en position supérieure et de celle-ci

part une multitude de galeries aux dimensions plus réduites, toujours

avec un sol sableux qui s'interconnectent en aval. En se dirigeant vers la

salle du Menhir, les dimensions se réduisent, et il faut franchir une

trémie scabreuse. En effet cette salle est située dans un secteur

faillé.

Le même phénomène se reproduit à l’approche

de la salle de la Douche, où après une galerie de bonne dimension,

nous voici confrontés à quelques étroitures, puis à

une diaclase pour enfin découvrir la dite salle. Lors de la première,

nous avons retrouvé Baudouin et Sylvain qui faisaient de la topo, mais

trente mètres au-dessus. Dans la partie sympathique de cette galerie,

une bifurcation permet d'accéder au puits du Chien qui communique également

par un autre passage avec la galerie précédemment décrite.

Fini de se promener debout, passons au ramping. Trois réseaux ont été

découverts dans ce secteur. Ils sont tous en position inférieures

vis à vis des deux précédentes galeries. Deux s'atteignent

par le ressaut RIC (Ressaut Ingrid Corinne). De ce point de départ,

on se retrouve après un passage étroit et chaotique dans une

salle où trois niveaux de galeries communiquent : la partie inférieure,

où coule la rivière dans un méandre ; le niveau médian

avec les galeries des Hijas et des Sapins et, au sommet, les galeries où

la progression est aisée.

Restons dans l'étage intermédiaire: cinquante mètres

plus loin, il faut choisir entre la galerie des Sapins et la galerie des Hijas.

Cette dernière se termine après un développement important

sur un rétrécissement dû à un colmatage de la galerie.

Il y a sûrement de la première à faire...

La galerie des Sapins, dont le nom vient de quelques concrétions ayant

cette forme, permet de rejoindre le puits de la Douche. Ce réseau est

caractérisé par une conduite forcée d’un mètre

de diamètre, très propre qui contraste avec le reste du secteur

où la boue est reine. Cette conduite est largement arrosée quand

les précipitations sont importantes en surface.

La troisième galerie de dimension modeste rend compte de l'aspect labyrinthique

de cette partie du réseau. Deux possibilités s'offrent au spéléo

pour visiter ce secteur. Les directions de cette galerie sont sujettes aux

diaclases, aux fractures, on tourne quasiment en rond. Nous nous sommes arrêtés

sur manque de moral, mais la galerie continuait et devait sûrement ressortir

en un lieu connu puisque nous entendions Sylvain et Baudouin qui progressaient

non loin.

Les Méandres, un profil typique du réseau.

Le réseau supérieur (par Baudouin Lismonde)

II est parallèle à l'actif actuel et se trouve

environ 35 mètres au dessus de lui. Il est de plus en plus gros de

l'amont vers l'aval. Il débute à l'Ouest par la galerie de Mai

qui était alimentée par en dessous (deux puits). Ensuite cette

galerie se ramifie en plusieurs boyaux-laminoirs dont l'un est connecté

à la salle du Menhir, importante salle d'effondrement et l'autre au

puits de la Douche. Ces boyaux continuent vers le carrefour du Chien, étonnant

carrefour dont on ne trouve que difficilement les 6 départs. On s'échappe

vers l'Est par deux galeries, la galerie de Porcelaine et le laminoir des

Racines. Ce dernier, dont le parcours est très douloureux pour les

genoux, est rendu remarquable par deux curiosités : la première

est constituée par des concrétions excentriques de 1 à

3 cm de diamètre qui peuvent atteindre 50 cm de longueur. Bien qu'elles

soient opaques, certaines sont élégantes (la «main»).

La deuxième curiosité est la présence d'un squelette

de mammifère non encore identifié. On se demande vraiment comment

la bête a pu arriver là !

La galerie de Porcelaine est concrétionnée elle-aussi et facile

de parcours. Après le carrefour 2, la galerie Ouest est plus grande

de 2 à 5 m de hauteur et autant de largeur. La roche est noirâtre

et délitée, et le sol est recouvert de gravats. Elle nous conduit

très facilement au Carrefour de la Joie (celle des explorateurs du

mois de Mai). C'est en effet par là qu'on débouche dans ce réseau

supérieur. La galerie continue en changeant de morphologie. La galerie

Est a l'allure d'une conduite forcée classique de 4 mètres de

diamètre légèrement surcreusée par des marmites

sèches. Au dessous de cette galerie se développe le réseau

des Boucles constitué d'un labyrinthe de galeries communiquant avec

le Grand Canyon sous-jacent. Les galeries du Sud de ce petit réseau

sont ébouleuses alors que celle du Nord sont sableuses, différence

qui correspond sans doute à une variation de faciès de la roche.

Continuons à progresser dans la galerie Est. Elle s'évase et

débouche par un grand Balcon à 30 mètres de hauteur dans

le Grand Canyon. On peut, en longeant à gauche une vire sableuse, rejoindre

la galerie des Balcons qui est la plus grande de toutes celles décrites

ici. C'est une conduite forcée de 8 mètres de diamètre

au sol de sable et de gros galets. Elle file vers le Nord et à mi-parcours,

elle est surcreusée par un méandre qui atteint 6 mètres

de profondeur et dans lequel on est obligé de descendre. Cette galerie

se jette dans la Galerie Principale à40 mètres de hauteur et

le site est remarquable car le plancher de notre méandre correspond

au plafond du Canyon vers l'amont alors que la plafond de la galerie des Balcons

correspond au plafond de la galerie aval.

La hauteur des Méandres à l’aval telle qu'on peut la voir

à partir de la galerie du Grimpeur (balcon 4) dépasse 60 m.

alors qu’en amont elle est de l'ordre de 35 m.

La galerie originelle a divagué latéralement, plus ou moins

en écoulement noyé, puis le niveau général de

l'eau ayant baissé, l'eau s'est échappé dans la galerie

Principale.

La particularité de la galerie Principale est qu'elle est creusée

dans un splendide calcaire blanc avec de vastes banquettes - horizontales

de 2 à 8 mètres de largeur étagées sur différents

niveaux. Ces banquettes spacieuses n'ont rien à voir avec des banquettes

de méandre qui sont à contre pente et résultent de l'érosion

régressive des cascades. Elles sont dues ici au niveau que prend le

lit de galets. En effet toutes les galeries actives présentent un lit

de galets ou de sable provenant de bancs de grès intercalés

dans le calcaire. L'eau élargit la bordure du lit comme lorsqu'elle

coule sur un niveau de roche insoluble. Mais la corrosion sous remplissage

creuse un chenal de 2 mètres environ qui reste rempli de galets. À

l'occasion d'une crue ou d'une érosion régressive, le niveau

des galets descend et l'eau entame le creusement d'une nouvelle banquette.

La dénivellation entre deux banquettes est de l'ordre de 5 mètres.

On remarque, sans trouver d'explication simple, que les banquettes les plus

élevées sont souvent couvertes de galets (20 cm) alors que celles

plus bas sont propres ou sablonneuses.

De même, le lit de galets des galeries fossiles est souvent cimenté

par un liant assez dur, alors que les galeries actives ont des galets non

cimentés. »

Galerie Supérieure Fossile

Elle prolonge la Salle d’entrée vers l’amont

et se développe parallèlement à la galerie Principale

sur 600 m. Elle est établie dans la barre de l’Agua et les calcaires

de transition, avec des regards au travers du remplissage sur le toit du complexe

gréseux d’Asón. Son profil transversal est celui d’une

diaclase verticale s’élargissant à la base dans les calcaires

de transition. Sa largeur et sa hauteur se réduisent vers l’amont.

Le remplissage est constitué de pierraille calcaire dans la partie

aval et, dans l’amont, il passe à une double couche de mondmilch

et de glaise supportant des blocs calcaires.

Un système de petites galeries conformes au pendage des grès

relie l’aval de cette galerie avec les derniers coudes des Baïonnettes.

Haut de page

Contexte géologique et

hydrologique

Dans la description détaillée du réseau

un certain nombre d’observations géologiques sont signalées.

La morphologie des galeries y apparait très directement liée

à la nature de la roche encaissante :

- Haut méandre originel dans la barre calcaire compacte

- Large galerie par affouillement dans les calcaires de transition plus fragiles

- Surcreusement traditionnel en petites gorges dans le substratum gréseux

Version

plus grande

Version

plus grande

Dans le sens longitudinal le jeu des failles qui jalonnent

le parcours fait fluctuer la position de la cavité dans ces différents

niveaux.

La Cueva del Agua se développe essentiellement à la limite de

deux ensembles rocheux distincts ; à la base le complexe gréseux

d'Asón (niveau 5), et au dessus le complexe calcaréo-gréseux

du Haut-Rolacia (niveau 8).

Version

plus grande

Version

plus grande

Le complexe gréseux affleure au Sud et au Nord du ravin de Rolacia,

dans le Val d'Asón. C'est un ensemble de plus de 500 mètres

d'épaisseur, constitué par des grès divers, des marnes

et de minces bancs calcaires, qui se comporte comme une formation imperméable

pour le karst sus-jacent.

Le complexe calcaréo-gréseux, plus récent, est constitué

par des calcaires massifs, des calcaires argileux et des grès. Il est

particulièrement bien karstifié dans le secteur (Fresca, Salcedillo,

Avellano, Munio, etc…).

Le complexe gréseux d’Asón se caractérise par des

pentes raides entièrement recouvertes de hêtres, d'herbes et

de fougères, tandis que le complexe calcaréo-gréseux

est formé par une alternance de hautes murailles calcaires reliées

les unes aux autres par des pentes vertigineuses recouvertes d'herbe.

Consécutivement à la formation de la ride anticlinale de San

Roque de Río Miera, les terrains ont été déformés,

et plongent aujourd'hui vers l'ESE d'une valeur de 10 à 20°.

Le pendage associé à la fracturation locale induit

un écoulement du ruisseau souterrain d’ouest en est vers le río

Asón. L’érosion a laissé perchée la résurgence

perchée 400 m plus haut que le fond du val d’Asón.

Version plus grande

Version plus grande

Une partie de l’alimentation du cours souterrain arrive en rive gauche

provenant des escarpements calcaires qui bordent le flanc sud des ravins de

Rolacia.

Pour les arrivées rive droite, très en amont, il faut plus rechercher

l’origine dans des pertes le long de la partie basse du ravin de la

Sota. Les relations éventuelles avec la cueva de la Primavera ou la

cueva Fria, grottes elles aussi de la rive droite demeurent encore de fragiles

hypothèses.

Reste le gros du morceau, ce qui à une époque a probablement

du constituer l’amont des grottes soufflantes et de la cueva del Agua

: le manantial de Cuesta Avellano. Cette grotte est seulement séparée

de la cueva del Agua par l’incision due à l’érosion

du ravin. L’actif qui en sort a abandonné l’Agua pour une

capture par le ravin de Rolacia où il a provoqué une rupture

de pente (recul érosif) au niveau des cascades de Cuesta Avellano.

On peut donc penser qu’à l’origine existait un drainage

depuis la torca del Regato Callejón à l’ouest passant

ensuite par la cueva de Cuesta Avellano et la cueva del Agua.

Haut de page

Historique des explorations

1958

La grotte est visitée une première fois en 1958

par des membres du S. C. Dijon mais aucun compte rendu précis ne permet

de connaître le point extrême de leur exploration. Il est probable

qu’ils n’aient pas dépassé les premiers bassins

que l’on rencontre au début des Baïonnettes.

1961

C’est dès 1961 qu’une équipe du S.C.Dijon

parcourt les ravins de Rolacia jusque vers Cuesta Avellano en signalant les

entrées des grottes soufflantes (n°54) : « Trois heures de

marche sur un sentier étroit, puis dans le lit d’un torrent aux

alluvions de grandes taille, nous permettent de repérer, à l’amont

d’une grande cascade dont les eaux se perdent dans les éboulis,

le long du versant sud, les entrées de cinq grottes. L’une d’elles

s’ouvre par un très grand porche ».

1963

Une équipe de la Société Spéléologique

de Bourgogne retourne à l’Agua et remonte la rivière jusqu’à

la voûte mouillante du Loir soit un parcours de près de 1800

m ce qui est tout à fait remarquable pour l’époque. La

galerie Supérieure donnant accès à la suite du réseau

est également entrevue.

1964

Pour préparer sa thèse de 3° cycle, Claude

Mugnier a décidé de passer pratiquement une année complète

à Asón où il pourra étudier en détail le

karst des massifs environnants. Au cours de ses nombreuses prospections, il

redécouvre en juillet la cueva del Agua et visite la salle d’Entrée

et la galerie Supérieure Fossile.

En août, lors du camp estival du S. C. Dijon, il accompagne une petite

équipe dans la cueva del Agua et ensemble, ils parcourent à

nouveau le conduit principal. Comme leurs collègues de la SSB, les

dijonnais buttent sur la voûte mouillante du Loir. Mais, délaissant

la galerie Supérieure, ils s’engagent dans l’affluent du

Loir, agrandissent plusieurs chatières et remontent le ruisselet sur

près de 200 m sans retrouver le collecteur.

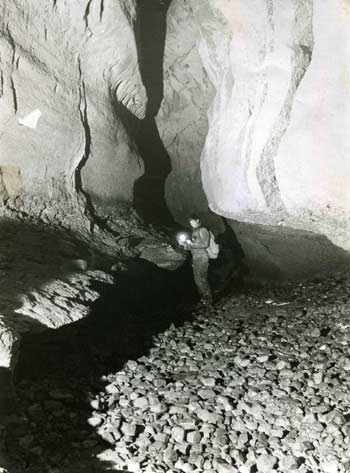

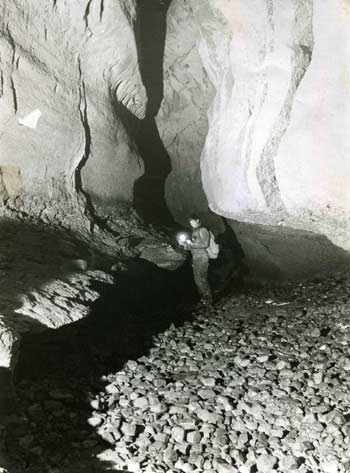

Les Méandres lors des premières

explorations du S.C. Dijon

(Photo Serge Derain)

1965

Les grottes Soufflantes sont explorées par des membres

du S.C. Dijon jusqu’à 300 m de l’entrée. Durant

le même été, ceux-ci entament la topographie de la cueva

del Agua dans la salle d’entrée et la galerie Supérieure

Fossile.

1968

Dans la cueva del Agua, le Shunt est découvert, permettant

aux explorateurs du S.C. Dijon de retrouver la rivière et de parcourir

près d’un kilomètre de nouvelles galeries. Ils s’arrêtent

sur la trémie de la Jonction jugée impénétrable.

Dans sa thèse, Claude Mugnier émet l’hypothèse

d’une jonction avec les grottes Soufflantes, ces dernières se

situant sur le même écran de base (grès d’Asón).

1973

Le S.C. Dijon reprend l’exploration par les grottes Soufflantes.

En franchissant la trémie terminale, il retombe sur le terminus précédent

et établit la jonction avec la cueva del Agua., faisant de cette cavité

la première grande traversée locale. La galerie G-S et le méandre

qui souffle, jusqu’à la cascade, sont explorés. (F. Chavaria,

B. Humbel, J. Lacas, G. Simonnot)

1977

15 août 1977 : Nouvelle incursion du S. C. Dijon ; quelques

prolongements sont découverts dans la galerie des Marmites et le retard

topographique dans ce conduit est rattrapé (730 m topo) (Ph. Morverand

et C. Poète).

Les parois de la Galerie Principale sont constellées

de cupules au milieu desquelles on peut observer une grande variété

de rudistes.

1978

2 août 1978 : L’aval de la galerie du Léthé

est exploré et topographié (150 m) tout comme la rivière

64 dans l’amont de l’affluent du Loir (280 m) (A. Mischler, Ph.

Morverand).

15 août 1978 : Une forte équipe du S.C.D. remonte aux grottes

soufflantes pour terminer l’exploration et la topographie des galeries

latérales en amont de la jonction. L’escalade en amont du méandre

qui souffle est franchie et la topographie complète de l’affluent

est réalisée, tout comme celle de la galerie G-S (190 m) située

sur l’autre rive du conduit principal. La galerie Supérieure

et le méandre de voûte sont également revus. (B. Humbel,

J. Lacas, A. Mischler, Ph. Morverand).

1993

4-5-6 mai 1993 : Après une première visite de

la cavité, une équipe grenobloise du Caf décide de revoir

la partie médiane de la traversée (secteur des Méandres

et du Boulevard). Plusieurs escalades sont réalisées sans grands

résultats pour les premières. Ce n’est que le 3° jour

qu’ils découvrent d’une part, la galerie des Hijas et de

l’autre, après une escalade en libre, 1,1 km de nouveaux conduits

(930 m topo). (B. Lismonde, C. Maingault, H. Schreiner, I. Walckiers, S. Zibrovius).

1994

28 décembre 1993 : Il pleut beaucoup sur la Cantabria

et après avoir équipé les passages aquatiques la veille,

les spéléos du SGCAF reprennent l’exploration entamée

un an plus tôt. La galerie des Boucles, celles de la Porcelaine et des

Balcons sont topographiés et le point haut du secteur (+117 m par rapport

à la rivière) est atteint (V. Bouchiat, Ph. Cabrejas, Ch. Favre-Nicolin,

E. Laroche-Joubert, B. Lismonde, C. Maingault, S. Zibrovius).

30-31 décembre 1993 et 1° janvier 1994 : La même équipe

remonte à l’Agua pour un bivouac de 3 jours à la fin des

Méandres. Les départs du réseau Supérieur sont

vus un à un et dans le réseau Intermédiaire 500 m de

conduits sont topographiés vers la salle du Menhir. Le lendemain, c’est

au tour du réseau intermédiaire d’être revu de fond

en comble. Plusieurs puits communiquent avec la galerie principale. De retour

au bivouac, c’est la crue et le Réveillon se passe en surveillant

le débit de la rivière qui atteint jusqu’à 400

L/s. Le troisième jour l’escalade du puits du Bout avorte suite

à la chute d’un bloc. Le réseau est déséquipé

et l’équipe ressort sous un soleil radieux (V. Bouchiat, Ph.

Cabrejas, Ch. Favre-Nicolin, E. Laroche-Joubert, B. Lismonde, C. Maingault,

S. Zibrovius).

Haut de page

< galerie de photos sur la cueva del Agua

< galerie de photos sur la cueva del Agua

Accueil Karstexplo

| Karst des Alpes

| Cuevas del Alto Asón