Réseau de la cueva Cayuela

(n°84 et 830)

Développement : 16 211 m

Dénivellation : -527 m

La Cayuela est sans doute l'une des cavités

sinon la cavité la plus visitée du massif. Il aurait été

bien difficile aux premiers explorateurs de louper son entrée gigantesque

et l'impressionnant courant d'air qui en sort et ce n'est donc pas un hasard

si le réseau a été l'un des premiers a être étudié.

A 2,5 km du centre d’Arredondo, sur la route d'Arredondo

à Solares, juste avant un virage très prononcé, prendre

la route de Bustablado. 900 m plus loin, à proximité d’une

ferme isolée, s'ouvre vers la gauche un chemin bordé de haies

qui descend en pente douce jusqu'au Río Bustablado (environ 100 m).

Un pont récent, en béton traverse le ruisseau à cet endroit.

De l’autre côté un sentier s’élève

en suivant la lisière de la forêt jusqu’à une étable.

A partir de là il faut longer la haie et continuer vers l’est

à travers un pré en passant à gauche des gros blocs de

rocher. Environ 150 m plus loin, à quelques dizaines de mètres

de l’extrémité du pré, repérer une ouverture

dans la haie qui le limite. Là s’ouvre un sentier qui monte dans

le bois. Une vingtaine de mètres plus haut il faut se diriger plein

est par une sente qui traverse un lapiaz couvert de fougères et de

buissons épineux. On débouche environ 100 m plus loin au milieu

du couloir herbeux balayé d’un courant d’air froid qui

descend de l'orifice de la cueva Cayuela.

La torca ou sima Tonio s’ouvre dans la partie basse d’une prairie,

à proximité de la dernière cabane à l’ouest

de Buzulucueva. On y accède facilement depuis la nouvelle route qui

monte de Bustablado à Bucebrón.

Le réseau possède 2 entrées :

- 84 Cueva CAYUELA

X = 449,665 ; Y = 4791,705 ; Z = 320 m

- 830 Sima Tonio

X = 449,209 ; Z = 4790,609 ; Z = 730 m

Commune : Arredondo

Description

Le Canyon Ouest

Cette partie médiane est impressionnante par ses dimensions.

On traverse plusieurs tronçons successifs.

Le couloir d'entrée

Le porche monumental, de section triangulaire, est encombré

à sa base par un c6ne d'éboulis qui s'élève de

3 à 5 m au-dessus du plancher de la première galerie. Le visiteur

est frappé par les dimensions impressionnantes, en largeur et hauteur,

de ce couloir d'entrée dont la section d'abord quadrangulaire devient

ovoïde La présence de "marmites" de grandes dimensions

au plafond fait penser à une gigantesque conduite forcée. Cette

galerie d'entrée se développe sur 300 m et s'incurve vers le

sud-ouest ; sa pente régulière conduit à -45 m environ

(par rapport à la Cayuela). La progression est brusquement interrompue

par un premier à pic.

On atteint un puits (P.12m) temporairement arrosé qui donne accès

à une galerie de 2 à 3 m de large aux parois verticales qui

conduit à la galerie Nord. En remontant la galerie on gagne le canyon

Ouest proprement dit. Le P.12 et la remontée peuvent être court-circuités

par une grande vire à main gauche (équipement).

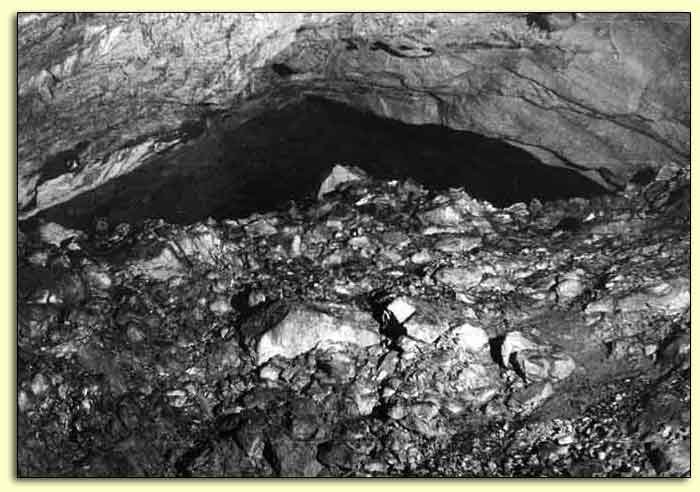

La monumentale galerie d'entrée de la

Cayuela.

Le grand canyon Ouest

Quelques mètres de montée font déboucher

dans une dépression assez large, ébouleuse, où scintille

parfois un petit lac. Quelques dizaines de mètres plus loin la galerie

parait se dédoubler. La portion inférieure a la forme d'un canyon

tandis que la partie supérieure a un profil en "trou de serrure"

que l'on peut observer d'un balcon situé en aval. Les deux portions

communiquent formant un puits de 30 m. Au-delà la galerie s'élargit

notablement en une sorte de salle ascendante remplie d'éboulis de grande

taille. Puis le canyon se rétrécit sans perdre de sa hauteur.

Cent mètres plus loin on passe sous "l'arche", énorme

bloc coincé entre les parois du canyon à une dizaine de mètres

de hauteur.

Une cascatelle le long de la paroi ruisselle sur un éboulis barrant

le canyon : c'est tout ce qui traduit la présence du boulevard par

où débouche, dans le haut du canyon, le réseau Sud. Après

cinquante mètres de progression sur un plancher calcifié un

courant d'air sensible trahit le départ de la galerie Sud peu important

(1,5m x 3) et masqué par deux gros blocs. A partir de ce point la physionomie

du canyon change : le fond est encombré d'un chaos de blocs de grande

taille, la section s'élargit, des galeries supérieures sont

observées et le plafond en demi voûte, incliné vers le

nord, s'abaisse progressivement. On est dans la salle de "La croix Blanche"

dont le nom vient d'une croix gravée sur un bloc à l'allure

de pierre tombale ; manifestation de l'humour noir d'un visiteur ? Aboutissent

à cette salle divers petits conduits dont le labyrinthe ouest donnant

sur le réseau actif.

Le petit canyon Ouest

La salle de la « Croix Blanche » fait la transition

entre grand et petit Canyon, celui-ci est de taille plus modeste en largeur.

Son aspect change continuellement : succession d'éboulis et de coulées

de mondmilch. Parfois le chemin se rétrécit à un passage

"étroit" entre deux énormes blocs enchâssés

dans l’argile. On rencontre plusieurs petits bassins alimentés

par des cascatelles tombant du plafond (>35m). Lorsque le plafond se relève

brusquement on aperçoit des vires et des orifices de galeries supérieures

qui apparaissent difficilement accessibles. Une fois la dernière mare

franchie la progression s'effectue sur un plancher encombré de blocs.

A une centaine de mètres du fond, dans la paroi gauche et légèrement

en hauteur, s'ouvre le conduit qui aboutit au puits Buffard ; après

un ultime élargissement, la galerie est obstruée sur toute sa

largeur par une coulée stalagmitique ne laissant aucune possibilité

de continuation. Nous sommes alors à 1020 m de l'entrée et à

la profondeur de -28 m. Sous le concrétionnement un petit dédale

de galeries ne permet pas, lui non plus, de dépasser le verrou terminal.

Le puits Buffard

L’accès est un diverticule d’une dizaine

de mètres ; il donne sur une verticale de 40 m axée sur une

diaclase. Au fond on rejoint un important actif de ce qui paraît être

le collecteur principal du réseau.

En amont on court-circuite une partie siphonnante d’une vingtaine de

mètres par une étroite diaclase ; on rejoint une jolie galerie

parcourue par des rapides serpentant entre les lames de roche épargnées

entre les axes de fissuration. Une cheminée étroite et impénétrable

communique avec le petit ensemble de galeries au fond du Canyon Ouest. La

pente s’accentue encore avec quelques cascatelles et le conduit diminue

à l’approche d’une trémie infranchissable (à

150 m du puits) et qui exhale un petit courant d’air. L’actif

est remonté de 28 m en dénivelé ce qui est beaucoup pour

le collecteur sur une distance de seulement 100 m.

En aval, après quelques profonds bassins, on suit l’actif établi

sur des diaclases (rapides) ou des joints de strates inclinés jusqu’à

un siphon (190 m / puits et –4 en dénivelé).

Le Labyrinthe Ouest

Dans l'éboulis de la Salle de la Croix Blanche, près

de la "Croix", un conduit donne accès à un labyrinthe

incliné et très complexe qui permet de rejoindre avec difficulté

un cours actif (rivière du Labyrinthe). L’amont incomplètement

exploré présente un plan d’eau tandis qu’en aval

on peut suivre le cours d’eau de façon bien plus agréable

sur une centaine de mètres. Une série de petites cascatelles

aboutit à un très beau siphon. Très court, ce dernier

mène à 280 m de galeries peu évidentes où l’on

perd le collecteur. L’amont de la cueva Cubiobramante,

résurgence du système, n’est pourtant plus très

loin. Le débit semble correspondre à la rivière du puits

Buffard mais le curieux décalage en plan des deux tronçons de

rivière laisse perplexe. Légèrement en amont du Labyrinthe

existe dans le Canyon Ouest deux accès à un morceau de cours

actif (non topo).

La rivière du Labyrinthe, peu avant le S1 aval.

La galerie Nord

Au pied du P.12 de la galerie d’entrée (-65 /

Cayuela) cette ancienne galerie de capture des eaux du Canyon n’est

plus que faiblement active, alimentée par quelques pisserottes de la

grande galerie.

Un premier ressaut de 4 m oblige à équiper dès le départ

puis, trente mètres plus loin, trois puits s’enchaînent

(P.10, P.9, P.10). Un conduit de petites dimensions mène à une

laisse d’eau siphonnante (-117 / entrée de la Cayuela et point

bas actuel du réseau -527). Au niveau du dernier P.10 des diaclases

aboutissent aussi sur siphon.

Les galeries supérieures

La galerie du fond

A 70 m du fond du petit canyon Ouest, contre la paroi Sud,

s'ouvre à la voûte un orifice relativement étroit débouchant

dans le plancher d'une grosse galerie. Remontée sur 60 m elle est colmatée

par une coulée stalagmitique. En aval elle retombe, par plusieurs balcons

sur le petit canyon.

La galerie de la Croix Blanche

Elle est limitée à ses deux extrémités

par des balcons l'un au-dessus de la salle de la Croix Blanche, l'autre au-dessus

du petit canyon. Il s'agit d'une galerie sableuse, abondamment concrétionnée

qui est, en son milieu, occupée par des blocs impressionnants enracinés

dans le sable. Le plafond plonge vers le Nord puis à l'extrémité

la galerie prend l'allure d'un canyon. Au nord et à l'ouest deux diverticules

conduisent à des chatières étroites.

Galerie de l'Arche

Entre l'Arche et la galerie de la Croix Blanche existerait

une galerie supérieure d'une centaine de mètres de longueur

( ?).

Le réseau Sud

Ce grand réseau est divisé de façon quelque

peu arbitraire en quatre parties, pour la commodité de l'exposé.

Ce sont successivement la galerie Sud et le Boulevard, les salles du Carrefour,

le complexe de la salle du Bivouac, la galerie du 10 Août.

La Galerie Sud et Le Boulevard

Repartons du grand canyon Ouest. Après son porche bas,

dans les éboulis, la galerie Sud a l'aspect d'une diaclase, relativement

étroite, tapissée d'argile puis de cailloux. Après un

ressaut, fait de roche découpée, s'ouvrent deux conduits. Le

plus large d'entre eux mène à une salle latérale partiellement

remplie de blocs recouverts de sable fin. Le plus étroit, de type conduite

forcée, donne accès à une salle de même aspect

que la précédente. Les deux salles communiquent entre elle par

deux conduits se rejoignant par un petit puits. Cette disposition, en circuit

fermé prédispose à des parcours en ronds lorsqu'on ne

connait pas la cavité. Au fond de la salle se trouve en hauteur, une

diaclase qui après quelques 30 m donne accès à une petite

salle basse couverte de coulées calcitiques déposées

par un filet d'eau descendant d'une lucarne du plafond. C'est le point ultime

de la première exploration (1959) à environ 200 m du début

de la galerie. Derrière la lucarne une chatière sinueuse de

plusieurs mètres conduit d'abord à une base da puits, sur la

gauche, et ensuite à une salle encombrée de blocs où

le plafond s'élève notablement et brusquement (800 m, -43).

De ce point on peut atteindre la suite du réseau de deux manières.

Ou bien on emprunte une chatière au fond de la salle pour déboucher

dans la salle du Carrefour-basse, ou bien on monte, le long de la paroi gauche

de la salle, par « l’escalier » pour emprunter un couloir

assez court, de section triangulaire, tapissé de mondmilch et rejoindre

la salle du Carrefour-haute. A quelques mètres de là une montée

de 3 à 5 m permet d'atteindre le Boulevard.

Il s'agit d'une belle galerie horizontale d'une largeur de 10m en moyenne,

d'une vingtaine de mètres de hauteur, dont le sol est de sable ou de

mondmilch d'où émergent quelques rochers. D'abord orienté

vers le Nord-est et quasi rectiligne sur ses 120 premiers mètres le

Boulevard fait ensuite un brusque coude à angle droit et s’infléchit

en direction du Nord-Ouest. Un diverticule sur la gauche conduit à

une étroite galerie Nord-Sud qui communique par un puits avec la galerie

Sud. Revenons au Boulevard, il reprend sa direction primitive s'étant

élargi considérablement. Le sol est une plage de mondmilch avec

quelques flaques d’eau. Le plafond s'abaisse rapidement puis se relève.

Un nouveau changement de direction et c'est l'arrivée sur le réseau

aval (quelques mètres en aval de l’Arche), par 3 "portes"

dont la plus importante se situe au dessus de l’éboulis du grand

canyon Ouest ; on rencontre là un petit ruisseau alimenté par

une cascatelle tombant du plafond.

Les Salles du Carrefour

Ces deux salles largement coalescentes forment un vaste ensemble

fortement pentu grossièrement orienté Est-Ouest. Le plancher

est constitué par un chaos de blocs, certains de taille impressionnante,

souvent instables, ce qui laisse à penser que les blocs occupent plus

de la moitié du volume des deux salles. Comme leurs noms l'indiquent

il s'agit d'un important carrefour dans le réseau de la Cayuela. Outre

l'arrivée de la galerie Sud et du Boulevard on reconnait p1usieurs

départs.

Au point le plus bas une galerie descendante aboutit a un cours d'eau. Celui-ci

s’engouffre dans une chatière. Quelques mètres de progression

très pénibles, car les restes des fossiles dégagés

et façonnés par l’érosion forment des arêtes

tranchantes, permettent d'atteindre la salle des 5 de belles dimensions. Celle-ci

s'allonge en direction Nord et se prolonge, au-dessus d'un surplomb de 5 m,

par un large couloir qui se termine brusquement 50 m plus loin. Ce petit réseau

semble parallèle à la galerie Sud (non topographié).

Vers le sommet de la salle du Carrefour-basse part, en direction Sud-Sud-Ouest

le méandre de la galerie Vespasien. La salle du Carrefour-haute donne

accès après une montée courte dans un éboulis

de gros galets ronds à une large galerie se dirigeant vers le Sud,

qui à son extrémité, 40 m plus loin, est tapissée

de mondmilch extrêmement glissant. Cette particularité a donné

à ce conduit, le nom de galerie de la Patinoire.

Le complexe de la salle du Bivouac

La salle du Bivouac est le point de rencontre d'un ensemble

complexe de galeries plus ou moins anastomosées de sorte qu'il est

possible de l'atteindre par plusieurs voies.

A partir de la Patinoire deux chemins mènent à la salle du Bivouac.

La galerie du Balcon au plancher jonché de blocs de toutes tailles,

aboutit, après une courte descente en varappe et un passage bas, au

Balcon qui domine la salle.

Vers le Sud-est le passage est une sorte de tunnel rempli de brouillard. La

condensation est due à l’arrivée des gros courants d’air

du réseau « Gloria ». A un embranchement le "tunnel"

se poursuit dans la même direction, la pente s'accentue notablement

et on arrive dans une petite salle dont le fond est colmaté par du

sable. La seconde branche est une galerie de dimensions plus modestes abondamment

concrétionnée : la galerie des Scies. Les concrétions,

de type stalactite, sont longues et plates, orientées dans le sens

du vent (comme les aubes d'une soufflerie). Elles possèdent un canal

axial, par où chemine l'eau, encore fonctionnel (non colmaté)

pour certaines d'entre elles. De ce tronc axial un grand nombre d'excroissances

ont poussé dans le sens du courant d'air. Réunies à leur

base, elles ont fini par former une lame au bord effrangé évoquant

étonnamment la scie utilisée autrefois par les scieurs de long.

Immédiatement derrière une herse stalactitique commence la salle

du Bivouac.

La galerie Vespasien et ses annexes

Bien moins « royale » que les précédentes

cette voie part de la salle du Carrefour-basse. La galerie Vespa¬sien

est d'abord un couloir au plancher calcifié qui s’élargit

en une sorte de salle où s'épanche une coulée calcitique.

Une plage sableuse en occupe le fond. Quelques mètres plus loin la

galerie est barrée par un entonnoir creusé dans le roc noir,

arrosé par une cascatelle. A partir d’ici la galerie prend un

aspect extrêmement tourmenté, un méandre en conduite forcée.

Des boyaux latéraux partent dans toutes les directions de l'espace.

Quelques jonctions ont été réalisées avec le puits

de la Fenêtre (dans la galerie montante), avec le puits Berger (à

la sortie de la galerie des Scies, avec un puits situé dans la galerie

du 10 Août. La descente du puits de la Fenêtre a conduit à

un réseau actif dont les relations avec la galerie Vespasien et la

Salle du Bivouac restent encore à préciser. Un embranchement

permet deux options :

-Vers le Sud, une étroite diaclase, très travaillée par

l'érosion, mène à une nouvelle bifurcation. Direction

Nord un véritable toboggan de section irrégulière conduit

à une petite salle. Deux petits ressauts font déboucher dans

une galerie ou sol argilo-sableux qui arrive dans la galerie Montante. Vers

le Sud-ouest, la diaclase se rétrécit è nouveau. Un bruit

d'eau, très net, monte entre les blocs ; 150 m plus loin l'étroit

conduit marque le terminus des explorations des années 60.

La rivière Vespasienne amont est retrouvée à partir de

la galerie des Bottes (100 m) qui démarre sur un côté

de la galerie Montante. Le cours actif peut être remonté sur

un demi-kilomètre en direction du sud-ouest

-Vers l'Est un couloir bas et court donne dans une petite salle qui est franchie

par une vire étroite. Au-delà on rencontre un méandre

fossile dont les marmites sont remplies d'argile. Quelques dizaines de mètres

plus loin un puits arrosé de 25m constitue la perte du ruisseau du

Méandre venant du Sud. Au fond le conduit siphonne immédiatement.

La galerie Vespasien apparaît donc comme le conduit abandonné

prolongeant le méandre actif venant du Sud.

La Salle du Bivouac et ses annexes

Près du débouché de la galerie des Scies,

dans la paroi Nord, s'ouvre le puits Berger (dont le fond communique avec

la galerie Vespasien) ; en contrebas, la Salle du Bivouac étale sa

plage sableuse, entrecoupée de gros blocs, qui descend rapidement sur

un cours d'eau temporaire (en liaison probable avec le réseau Gloria).

Au fond de la salle un siphon s'amorce en période de crue ou en cas

d'orage. Des traces montrent que l'eau peut monter de 3 m. Dans la partie

Est de la salle s’amorcent quelques diverticules. L’un d'eux est

en relation avec le puits de la Fenêtre et vraisemblablement avec le

puits Berger. Au Nord-Ouest un éboulis de gros blocs permet d'accéder

à la galerie Montante (avec un regard sur le puits de la Fenêtre).

La galerie passe à un petit canyon qui se dirige vers le Sud et par

une courte escalade rejoint le départ de la galerie du 10 Août.

La galerie du 10 Août et ses annexes

La Galerie du 10 Aout

La Grande Galerie du 10 Août démarre au dessus

de la salle du Bivouac ; elle présente une succession d’élargissements,

où le sol est sableux et de rétrécissements, où

apparaît le rocher. Le plus caractéristique est le rétrécissement

du "Méandre". La section de la galerie est celle d'une conduite

forcée recreusée par la rivière qui coule aujourd’hui

20 m plus bas. Dans toute cette zone, le plafond de la galerie, assez élevé,

est orné de « scies ».

Plus loin, tandis que l'échappée sur le réseau actif

se colmate et que s'estompe le bruit de l'eau, s'ouvre une vaste rotonde au

plancher argilo-sableux. A l'Ouest apparaît une petite diaclase bordière,

à l'Est une galerie modeste se termine sur une trémie. Vers

le Sud après un rétrécissement, avec un regard ver la

rivière, la galerie s'élargit de nouveau. Elle est presque entièrement

barrée par un énorme éboulis venant de la voûte

Ouest qui constitue une formidable trémie. Coté Est une galerie

sableuse s’élève en pente douce jusqu’à une

trémie infranchissable. Sur le plan ce conduit apparaît en communication

avec une galerie fossile du réseau « Gloria ». La galerie

du 10 août se termine vers l'Ouest, par un diverticule sableux. Au-dessus

se placent des balcons donnant dans le réseau du Coton. Enfin au Sud,

s’ouvre l'Antichambre.

L'Antichambre

C'est ainsi qu'a été baptisé un grand

canyon de plafond élevé. Le plancher est encombré de

blocs recouverts d'un "enduit" noir et de calcite en choux-fleurs.

Sur le coté Ouest, s'ouvrent deux orifices. Le premier, au pied de

la paroi, donne accès à la rivière, l'autre, au sommet

du canyon, va au réseau du Coton. Plus loin, le canyon est occupé

par un gigantesque éboulis qui s’élève en pente

forte, sur près de 40 m, jusqu'à la salle Guillaume. Le volume

de cet éboulis est tel que vers son sommet il atteint presque le plafond

de l'Antichambre déterminant à ce niveau une sorte de trémie,

la « Tuyère » d’où souffle un violent courant

d’air.

La rivière du Méandre

On l’atteint à partir du rétrécissement

du Méandre par une descente de 20m à équiper mais il

existe des passages dans les blocs qui permettent une descente en «

libre ». L’actif circule au fond d'un méandre étroit

(1 à 2m de large). En aval l'eau passe dans des marmites, partiellement

comblées, avant de chuter en cascade dans un puits-perte déjà

signalé (galerie Vespasien). En amont le méandre se dirige vers

le Sud. Sur le fond le ruisseau a dégagé et modelé la

roche laissant quelques blocs trop gros pour être entraînés

par les eaux. Dans cette direction le méandre se rétrécit

jusqu’à une trémie infranchissable. Heureusement un passage

en hauteur permet de contourner l'obstacle. Plus loin la rivière coule

dans une galerie basse, semée d'éboulis puis après quelques

étroitures, qu'il a fallu déblayer, dans un petit méandre

étroit jusqu'à une petite salle.

Le réseau du Coton

Dans l'Antichambre on accède par une vire et un plan

incliné à un large balcon, taillé dans la paroi du canyon,

d'où partent deux conduits. Celui de gauche après s'être

dédoublé monte. Jusqu’à une trémie. C'est

une galerie de section semi-circulaire où abondent les placages de

"coton". Le conduit de droite passe rapidement sous la galerie précédente

puis forme un petit labyrinthe se développant au-dessus de la galerie

du 10 Août avec laquelle il communique par plusieurs puits. Divers boyaux

conduisent à un petit canyon limité par deux puits qui rejoignent

la galerie du 10 Août.

Le réseau Gloria

Sous ce vocable est regroupé un ensemble de 3 km de

galeries qui se développent parallèlement au réseau Sud.

Dans la salle Guillaume, il faut rester au bas de l’éboulis et

chercher à l'est un vaste puits que l'on passe en vire sur la gauche

pour atteindre la galerie Est. On la suit au plus évident sur trente

mètres jusqu'à un col, par de petits ressauts remontants. La

galerie Est continue à droite ; à gauche on domine une vaste

dépression sans suite. Le passage clé est à chercher

en face, entre les blocs, au pied d'une petite cheminée. En restant

au plus près de la paroi, on trouve une galerie étroite et déclive

qui mène à une petite salle percée par un puits souffleur

(puits de 23 m). Celui-ci nous dépose dans la vaste salle du Dijonnais.

On descend dans le fond de la salle, vers une cascade, à gauche de

celle-ci on remonte dans des blocs boueux avant de descendre le ressaut de

5 m juste derrière ; le méandre Gloria débute par une

étroiture verticale désobstruée dans le fond d'une petite

salle. Après la chatière, on descend un ressaut de 6 m (pas

d'équipement) vers un mince filet d'eau, la rivière Gloria,

que l'on va suivre presque jusqu'à son siphon aval. Le cheminement

dans le méandre n'est pas toujours aisé : cent mètres

après le ressaut de 6 m, il faut grimper pour éviter un rétrécissement

et redescendre de l'autre côté par un puits de 11 m (puits de

l'Escarbille). On chemine ensuite le plus souvent au sol et on descend un

puits de 8 m (puits du Tamponnoir). Par une galerie basse, on atteint une

petite salle bien concrétionnée : une barrière de calcite

oblige à se glisser au ras de l'eau. Ce passage est heureusement court

et on quitte la rivière tout de suite après par une large galerie

en hauteur. Il faut grimper un ressaut de 4 m (ou le shunter par un boyau

à droite) et une conduite forcée amène au sommet d'un

ressaut.

Dans cette zone, le réseau devient labyrinthique, les départs

sont nombreux. Il faut descendre le ressaut (6 m) et, en restant bien à

droite le long de la paroi, descendre par une galerie déclive jusqu'au

sommet d'une pente de sable fin. En bas coule la rivière ; à

gauche un méandre nous mène dans une petite salle ronde, la

salle A. On prend le méandre qui s'ouvre à droite. Après

une cinquantaine de mètres, il recoupe la rivière. On descend

en désescalade (ressaut de 5 m), et on remonte tout de suite de l'autre

côté à travers d'étranges lames d'érosion

pour éviter un bassin profond. En suivant, en gros, la même direction

dans une galerie large, basse et boueuse, on trouve une petite conduite forcée

sableuse qui descend à gauche vers la rivière par un ressaut

de 3 m.

Il n'y a plus qu'à suivre l’actif vers l'aval sur une centaine

de mètres pour déboucher dans la vaste galerie des Invités.

L’eau part à gauche vers un siphon en liaison probable avec la

salle du bivouac. A droite la suite est soulignée par le courant d'air.

Un rétrécissement oblige une dernière fois à se

baisser. Derrière, la galerie retrouve une belle section de conduite

forcée, inclinée à 45°. On monte sur 50 m de dénivelé

jusqu'à un col, et on redescend à gauche un grand toboggan assurant

la jonction avec le Tunnel tout près du départ de la galerie

des Scies.

A partir du col on peut poursuivre dans le méandre de la Souris qui

se développe 80 m au dessus de la grande galerie du Boulevard.

La salle Guillaume, les galeries Est et Tantale

La Salle Guillaume

Une fois passé la "tuyère" l'éboulis

se poursuit tandis que le plafond se relève brusquement. Un petit ressaut,

du à des blocs de très grande taille, marque le début

de la salle. Au delà, les parois divergent rapidement, alors que l'éboulis

ne cesse de monter et le plafond de s'élever. Tous les blocs sont recouverts

d'un enduit pelliculaire, noir, ce qui contribue à donner un aspect

sinistre à ce lieu. P1us avant, en direction du Sud-sud-ouest, une

dépression est creusée dans l'éboulis. Dans cette "doline"

tombe du plafond une cascatelle. La monotonie de la marche ascendante dans

l'éboulis est rompue par un second accident : un replat correspondant

au resserrement de la salle. On aboutit enfin à une sorte de plateau

(+ 160) d'où l’on voit les parois quasi verticales de la salle.

De là on atteint l’extrémité assez rapidement par

une descente très raide mais beaucoup plus courte que le montée.

Le gigantisme de la Salle Guillaume pourra être apprécié

par les chiffres suivants : longueur 302 m, largeur maximale, 120 m, largeur

minimale 65 m, hauteur maximale au-dessus de l’éboulis estimée

à 60 m. On n'a que peu de données sur l'importance de l'éboulis.

Compte tenu du profil de la salle et de la taille des blocs (plusieurs sont

énormes : "gros comme des maisons") on peut estimer qu'il

occupe vraisemblablement près des 2/3 du volume de la Salle Guillaume.

Dans la première partie de la Salle Guillaume, au pied de la paroi

de droite, s'ouvre une petite galerie de section semi-circulaire tapissée

d’un épais manteau de "coton", qui se ferme par une

trémie. Le franchissement de celle-ci donne accès à une

salle de dimensions moyennes et haute de plafond : la salle du Coton. Coté

Nord un grand éboulis de blocs et de graviers cimentés par une

argile humide monte jusqu'au plafond. Côté Sud un système

labyrinthique de galeries rejoint le réseau du Coton.

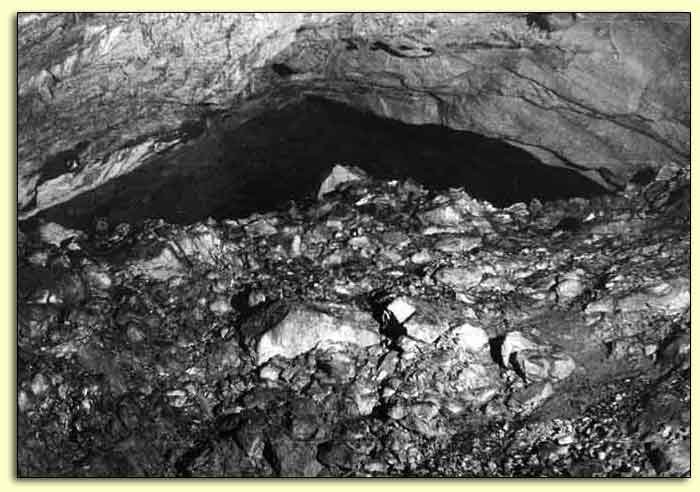

La

salle Guillaume lors des premières explorations. La photographie a

été prise depuis l'entrée de la salle en direction du

fond.

La galerie Est

Dès le début cette galerie est barrée

par un puits au fond duquel partent deux conduits divergents colmatés

par des trémies. Une fois le puits franchi par une vire la progression

continue. Les orifices du labyrinthe s’ouvrent dans la paroi Nord. C’est

également à ce niveau que démarre le réseau Gloria.

La galerie Est se poursuit sur 200 m à travers les éboulis par

une succession de montagnes russes puis elle se divise en trois branches dont

deux se rejoignent rapidement. Après un puits ascendant et une chatière

la galerie se termine dans une salle de dimensions moyennes.

La galerie Tantale

A l’extrémité de la salle Guillaume démarre

une galerie assez large quoique de hauteur moyenne par où paraît

s’être engouffré une partie du grand éboulis de

la salle. Aussi sur plus de 200 m la galerie n’est qu’une suite

de montagnes russes parmi les chaos rocheux, sous une voûte assez irrégulière.

La plupart des blocs sont recouverts de l’enduit noir, déjà

signalé dans la salle ; certains sont tapissés d’un concrétionnement

en « choux-fleurs ». Après ce parcours accidenté

mais grosso modo rectiligne, le conduit s’incurve brusquement vers le

sud tandis que sa forme change. Après un étroit passage entre

la paroi et un mur stalactitique la galerie s’élargit pour former

la salle de la Vierge.

Après la salle de la Vierge part un canyon relativement étroit.

Au niveau d’un coude, derrière un énorme bloc, démarre

une galerie de type méandre. La galerie principale tourne plusieurs

fois à angle droit puis se rétrécit. Le plafond s’abaisse

brusquement et la taille des blocs jonchant le plancher s’amenuise.

Une chatière apparaît, parcourue par un violent courant d’air.

Une petite salle se trouve ménagée entre les blocs d’une

trémie. Dans tout ce secteur plusieurs diverticules ont fait l’objet

de dures séances de travaux qui se sont soldées par un échec,

et cette trémie demeure un véritable supplice de Tantale pour

le spéléologue.

La torca Tonio

L'entrée de la torca Tonio s'ouvre en contrebas des

cabanes de Buzulucueva en bordure d'un pré. C'est un trou étroit

qu'il faut rechercher sur le flanc d'une doline. La plupart du temps, le trou

est recouvert d'une dalle pour éviter aux animaux d'y tomber. À

l'entrée, le courant d'air est étonnant : il ronfle quand il

fait suffisamment chaud à l'extérieur.

L'entrée de la torca Tonio.

Les premiers puits sont assez étroits (15, 18 et 9 m),

presque desséchés par le courant d'air chaud venu de l'extérieur.

Les parois au début sont blanches et recouvertes de mondmilch.

À -40 m, on débouche sur le puits de 48 m, beaucoup plus vaste.

A ce niveau on pourrait croire que le chemin sera direct pour rejoindre la

Cayuela mais ce puits conduit ensuite à une succession de crans verticaux,

bouchés plus en profondeur (-228). Aux deux tiers du puits (vers -35),

après un pendule facile vers la gauche, on prend pied sur une plateforme

encombrée de blocs. Une courte escalade de 4 m, suivie d'une petite

descente et d'un puits de 10 m, conduit à la diaclase de 13 m qui est

étroite. Il faut se décaler de 5 m en opposition en restant

au plafond. Arrivé au spit, on descend verticalement la diaclase étroite.

La suite est un peu boueuse. On descend en rappel le puits vidé, clef

de la traversée et sous le gros bloc on remonte la diaclase voisine,

on arrive sur un P.11 que l'on ne descend pas, mais en continuant à

traverser on rejoint, par un boyau, une petite salle. Un rappel amène

sur une belle margelle dominant un vaste puits (P.55). Les parois sont décorées

de "coton" constitué de fibre de gypse qui se tasse comme

de la neige. On ne descend que sur 36 m et on attrape le puits parallèle

en pendulant. Il est un peu mondmilcheux.

A partir de là, les puits se succèdent sans problème

Ils n'ont pas l'ampleur des plus grandes verticales des Cantabriques, mais

ils sont agréables et coupés en petits tronçons (8, 6,

19, 13, 15, 6, 6, 18 et 22). À - 200 on débouche dans une vaste

diaclase. À - 230 un tas de gros blocs a obstrué le puits et

il faut se glisser au travers pour atteindre le petit méandre très

ventilé. La roche en est un peu gréseuse. Ce méandre

débouche de façon inattendue au toit de la salle Guillaume par

un trou minuscule, absolument invisible du bas. Suivent 20 m de descente dans

un vide complètement noir où les parois s'enfuient de tous les

côtés. En bas, à -282, on prend pied dans la pente d'un

éboulis énorme qui occupe toute la partie nord de la salle Guillaume.

Géologie, hydrologie

Le réseau de la Cayuela se développe dans les

calcaires (niveau 3-4) du flanc nord de l’anticlinal de Socueva. Comme

dans tous les grands réseaux des secteurs 1 et 2 du massif de Porracolina

on retrouve des niveaux de méga-galeries inactives témoignant

d’un ancien drainage subhorizontal entre des altitudes de 450 à

300 m. Les énormes conduits ont été très affectés

à postériori par le rejeu de failles probablement préexistantes

(néotectonique ?). C’est particulièrement net au niveau

des terminus sud où les fractures qui soulignent l’anticlinal

de Socueva, orientées N60°, ont provoqué d’énormes

trémies qui mettent un terme aux espoirs des spéléologues.

Une des failles principales (faille de Bucebron) passant par la sima Tonio

coupe la Cayuela au niveau de la salle Guillaume dont elle est probablement

à l’origine.

Que ce soit pour le drainage ancien ou les écoulements actuels on peut

schématiquement retrouver deux directions privilégiées

dans l’organisation du réseau :

Une alimentation venant du sud. Elle est actuellement représentée

par l’actif du réseau Gloria et la rivière du méandre

sous la grande galerie du 10 août.

Le bassin d’alimentation sud actuel s’étend grossièrement

de Buzulucueva au canal de Calles.

La proximité en vis-à-vis des grandes galeries de la sima del

Cueto et de la Cayuela pourrait laisser à penser que les paléo-écoulements

avaient une aire d’alimentation plus étendue vers le sud et de

l’autre côté de la ride anticlinale de Socueva. La structure

géologique générale dans cette masse compacte des calcaires

de Peña Lavalle ne semblerait donc pas, à ce moment là,

avoir influé sur le drainage qui a été orienté

vers le niveau de base représenté par le rio Bustablado ancien.

Cette hypothèse séduisante pour le spéléologue

qui rêve de jonctions est cependant peu évidente : l’altitude

élevée des niveaux gréseux de Socueva (niveau 1 ou formations

de río Yera) parait constituer une barrière, même à

l’altitude des galeries fossiles. A débattre

Une alimentation ouest/sud-ouest plus importante représentée

par le collecteur circulant sous le canyon Ouest.

Il semble bien que l’origine longtemps recherchée soit en grande

partie le collecteur de la torca de La Canal (rio Eulogio). Nous renvoyons

donc à l’étude de cette très importante cavité

du secteur 2.

Le bassin supposé pour l’instant remonte vers le sud-ouest en

passant par Los Machucos, Las Pasadas , pour atteindre vraisemblablement le

secteur de Calseca tout près du Rio Miera. Les têtes de réseau

sont donc éloignées de quelques 7 km à vol d’oiseau

de la résurgence du système : la Cubiobramante

(voir n°85 et 275)

Historique

La galerie d'entrée de la Cayuela est connue depuis

des temps immémoriaux : les vestiges préhistoriques qui y furent

découverts (actuellement au Musée Préhistorique de Santander)

en font foi. Dans ces conditions, il est difficile de dater les premières

incursions dans la cavité.

1954

Dresco, Derouet, Dury et Nègre, au cours de leurs expéditions

bio spéléologiques, signalent l’existence de bois pourris

au fond du puits de 12 m ainsi que des traces de corde sur la margelle. Il

ne paraît donc pas invraisemblable qu’une partie au moins du Canyon

Ouest ait été explorée auparavant.

1958

Le canyon ouest est visité dans son intégralité

et le petit réseau nord près de l’entrée est exploré

par le SC Dijon.

1959

Un plan est publié (in de Loriol 1959) indiquant bien

le réseau Sud mais hélas mal placé dans la Canyon d’entrée.

Dès cette époque il est question d’une éventuelle

relation avec des dolines repérées sur photos aériennes

du côté de Buzulucueva.

1964

Avril 1964 : découverte de la galerie

d’accès au puits Buffard.

Août 1964 : descente du puits Buffard et exploration

de la rivière (avec un canot !). Dans le réseau du Labyrinthe

de la galerie Ouest un morceau de cours actif entre deux siphons est atteint.

1967

5 août 1967 : le franchissement de deux

étroitures au fond de la galerie Sud, parcourue en 1958 et enfin retrouvée,

conduit les explorateurs à la salle basse du Carrefour. Découverte

de la galerie Vespasien et de la salle des Cinq.

10 août 1967 : désormais la voie est libre ;

à partir des salles du Carrefour découverte du Boulevard mais

surtout, vers le sud, des galeries des Scies, du 10 août et avancée

jusqu’à la salle Guillaume.(1560 m de première) (J.H.

Delance, R. Perriaux, J.P. Pieuchot, A. Poinsot, J.M. Rabeisen).

16 août 1967 : Une nombreuse équipe gagne la

salle Guillaume et découvre la galerie Tantale. Une pointe est poussée

jusqu’à la trémie (Castin, Lacas, Rabeisen).

1968

Août 1968 : exploration de la galerie

Est sur 200 m et d’une partie du Labyrinthe Sud. Reconnaissance de la

grande galerie supérieure du Canyon Ouest.

Noël 1968 : un camp de 4 jours est organisé par

le SC Dijon et le SC Paris. Exploration du fond de la galerie Est, du Labyrinthe,

de la salle du Coton.

1970

Eté 1970 : un camp de 7 jours ( ! !)

est implanté à la salle du bivouac. Mis à part quelques

compléments d’exploration (réseau moyen, escalade dans

la galerie Tantale) les résultats sont plutôt médiocres.

Il semble que cette valeureuse équipe ait été surtout

performante sur le plan gastronomique.

On peut s’étonner, qu’à quelques mètres seulement

du bivouac, une grosse galerie facilement accessible n’ait pas été

visitée alors qu’elle est balayée par très fort

courant d’air lui même signalé par une superbe zone de

brouillard. L’étonnement tourne à la stupéfaction

quand on sait que des centaines de spéléologues vont passer

devant pendant trente ans sans sourciller le moins du monde !

1972

Eté 1972 : exploration vers l’amont

du ruisseau actif du méandre du 10 août.

1983

12 juillet 1983 : nous recherchons la rivière

du Labyrinthe Ouest. Dans un premier temps nous ne retrouvons pas les trente

mètres de plan d’eau signalés en 1964, mais par contre,

guidés par le bruit, nous découvrons vers l’aval une centaine

de mètres d’une belle rivière (topographie en 1986). Pendant

ce temps l’un d’entre nous (Michel Dorey), qui avait peut-être

enfin trouvé le plan d’eau 64 en amont, se blesse assez sérieusement

à la cuisse en désescaladant des lames de roche. Le plus dur

sera de le rejoindre, malgré ses appels, dans le fouillis de petites

galeries et de blocs du secteur (Dorey Monique et M., Degouve P. et S., Simonnot).

14 juillet 1983 : tentative de désobstruction dans

les trémies en amont de la rivière du puits Buffard (Degouve

P. et S., Simonnot)

Le 28 juillet 1983, l’entrée de la sima Tonio

est indiquée aux membres du SGCAF par un berger, Manuel Antonio Peral

Abascal. Après des travaux de désobstruction une première

branche est explorée jusqu’à –210 (Emonts-Pohl,

Lismonde, Morverand, Schulz).

Le 28 décembre 1983 l’exploration bute à

–228.

1984

Un an plus tard le 28 décembre 1984

une grosse désobstruction a lieu dans la trémie de la galerie

Tantale à la Cayuela mais sans résultat majeur (SGCAF).

1987

L’exploration de la sima Tonio reprend au niveau d’une

galerie repérée par J.L. Galera en 1983. A partir du 2

août des travaux sont entrepris en commun par le SGCAF et le

SC Paris pour aboutir à la jonction avec la salle Guillaume de la Cayuela

le 14 août (Dedieu, Lismonde).

1995

Un petit réseau ventilé sans suite est parcouru

(dans le secteur de la galerie Est ?) (SG Hauts-de-Seine)

1997

Découverte, au départ de la galerie Est, du méandre

Gloria (environ 300 m, SGHS)

1998

Le même club poursuit ses investigations dans le réseau

Gloria (partie centrale)

1999

Les explorateurs connectent le réseau Gloria avec l’accès

à la galerie des Scies. Dans la foulée le méandre de

la Souris est découvert (SGHS). L’ensemble des galeries parcourues

dans le réseau Gloria développe 3 km. Développement :

12585 m.

Entre août 99 et février 2000

le SGCAF reprend la désobstruction de la trémie de la galerie

Tantale. L’obstacle s’avère toujours intraitable.

2000

L’amont de la galerie Vespasien est poursuivi (au-delà

d’un terminus qui attendait toujours les explorateurs depuis plus de

trente ans) sur plus de 600 m (SG Hauts-de-Seine)

Développement : 13200 m.

2010

26 juillet : Le siphon aval de la rivière

du Labyrinthe (collecteur) est plongé dans l’espoir de rejoindre

l’amont de la Cubiobramante exploré l’année précédente.

Environ 300 m de galeries sont ajoutées mais la liaison ne peut être

établie. (plongeur Manu Tessane)

Développement : 13500 m.

Manu Tessanne au départ du siphon aval

de la rivière du Labyrinthe. L'objectif était de tenter la jonction

avec la résurgence (Cubiobramante).

< Télécharger la coupe détaillée de la Sima

Tonio (n°830)- Format A4 PDF (188 ko)

< Télécharger la coupe détaillée de la Sima

Tonio (n°830)- Format A4 PDF (188 ko)

Accueil Karstexplo

| Karst des Alpes

| Cuevas del Alto Asón